龙丽嫦

广州市电化教育馆

电邮:85225010@qq.com

尹睿

华南师范大学

电邮:540457752@qq.com

梁志成

广州市执信中学

电邮:22258846@qq.com

【摘要】 建设高素质专业化创新型科创教师队伍,是青少年科技创新人才培养的要解决的首要问题。本文阐述科创教师人才队伍群体培育的一种新模式,以实践共同体为思路,以“雁队模式”为组织实施机制,着眼与聚力于跨学科探究领航人才的实践性培育,服务于区域科创教师的整体孵化与培养,促进其知信行统一,引领、助力其有使命、有信心、有能力投身于新时代的青少年科技创新人才培养的工作中,以解决中小学一线科创教师研修所需的跨学科实践组织少、专业研训缺、创新发展难的问题。

【关键词】 雁队模式、科创教师、实践共同体、知信行统一、高质量培养

Abstract:How to build a high-quality, professional, and innovative team of science and technology teachers is the primary issue to be solved in cultivating a new generation of scientific and technological innovators. This article expounds a new model of talent cultivation, using the community of practice as a framework and the “Wild Goose Model” as the mode of operation. This model focuses on practical education for outstanding talents to assist regional science and technology innovation teachers. Based on the premise of the KAP model, through more practical and theoretical support, it helps to stabilize beliefs (attitudes). Thus leading and helping them to have a mission, confidence, and ability to devote themselves to the work of cultivating a new generation of talents in scientific innovation, to solve the problems of few interdisciplinary practical organizations, lack of professional training, and difficult innovation development for front-line science and technology teachers what they need in primary and secondary schools.

Keywords: Wild Goose Model, Science and Technology Teachers, Community of Practice, Unity of Knowing and Doing, Nurturing High-Quality Talents.

1. 前言

进入新时代,我国全面开启世界科技强国建设的新征程。2021年,习近平总书记发出号召:“加快建设科技强国,实现高水平科技自立自强”。为加快构建我国高水平科技自立自强的新发展格局,亟需加强高素质科技创新人才的自主培养。当前,科技创新人才培养形成与基础教育渐进融合的发展态势,以技术创新为核心的科创教育逐渐勃兴,培养青少年科技创新人才成为科创教育的重要目标。这对中小学科创教师队伍建设提出新要求。如何建设高素质专业化创新型科创教师队伍,凸显为青少年科技创新人才培养的首要问题。笔者通过十数年的实践探索,凝练和提出科创教师人才队伍群体培育的“雁队模式”,以期为科创老师长期以来培养有效性不够、实践胜任力不足、创新能力不强的问题解决提供一条范式路径。

2. 问题的提出

科创教育,在中小学不是一门独立学科,而是指向科技创新目标开展的教育活动,科创教师,在中小学不是一个专职岗位,而是由其它学科教师兼任,面对具有跨学科、应用性、实践性特征要求的科创教育普遍缺乏胜任力。科创活动原则上是面向学生全体开展的,但由于科创教师胜任力问题等原因,现实中普遍演化为自上而下以竞赛驱动为主的精英型教育活动,只有极少数学生受到培育,偏离了科创教育的目标和初衷。随着国家科技创新发展战略的推进,为应对新时代中小学科创教育的新发展,对科创教师的能力又提出了新要求。对照目标与现状,在区域推动科创教师发展的过程中,遭遇三大痛点问题:

问题1:缺内容供给。科创教育是一种跨学科、跨学段、跨领域的教育活动,传统分科制、分段制的教研组织机制和内容,无法满足科创教师开展跨学科项目研习的需求。科创教师的培育发展长期面临着缺乏多学科融合的内容供给问题,特别是缺乏面向国家科技创新发展的科创教育内容、面向动手实践能力的综合性内容,以及缺乏对创新技术内容的及时供给问题。

问题2:缺有效研训。中小学教师教研方式多以理论报告或学科课例研讨为主,而科创教育因其在科学、技术、工程领域的时新性、实践性和融合性等要求,传统学科教研方式使得科创教师难以在真实应用的教育场景中实现理论转化,使理论与实践两层皮,实践能力不足,知信行不统一,无法驱动教师向内自信自强、向外使命担当。具体包括缺乏实践型导师、缺乏支撑科创研训的实践场及其有效的实践型研训方式的问题。

问题3:缺组织机制。中小学科创教师在专业发展上缺乏象学科教研一样的专业组织引领,也缺乏像单一学科那样逐级上升的专业发展通道,教师自我发展的自驱力难以激发,基本以兴趣个体单干为主,各区普遍出现以个体精英水平代替整体水平、区域队伍整体人员数量和水平发展慢的局面。科创教师的培育发展长期面临着,缺乏引领科创教师开展跨学科融合创新活动的实践组织与运行机制的问题。

3. 概念界定

3.1. 雁队模式

大雁在生物学上属候鸟,春秋两季成群结队迁徙,在空中飞行常常排成“一”字或“人”字阵形,是头雁对飞行领路和应对气流压力、照顾幼雁飞行的行为[1]。雁阵特征应用,最早见于80年代在东亚经济领域用于地缘经济梯队构组策略[2],近年偶见于企业团队文化建设,但未见形成体系性的文化和策略。本文所描述的雁队模式指向的是笔者所构建的教研组织建设和成员的培育模式,包含雁队的组织构组和实施模式。

3.2. 科创教师

从事科技创新普及教育及竞赛活动的教师,以往被称为科技教师,近年被称为科创教师。随着中国制造2035计划对工业发展进化的要求,科创教育也发生进化,近年焦点热潮集中在活动项目名为“创意智造”的创客类科创教育上,它的本质是工程教育[3],它强调面向产品原型的实践创新能力,要求现场创作、团队协同和作品路演,展现科学、技术和工程的跨学科一体化问题解决能力。进化的科创教育,被笔者及科创圈教师称为新科创教育。从事新科创教育的教师,需要掌握基于开源硬件(例如Arduino、maxiduno、掌控板等开源硬件主控板)的项目开发,以及数控制造工具(例如3D打印机、激光切割机、CNC)等软硬件工具的使用,具备产品开发设计性思维,还要掌握项目开发流程开发的教学方法[4]。新科创教育的风行愈加凸显出科创教师胜任力不足问题。

3.3. 实践共同体

实践共同体,是一个分享共同关注的问题或对同一话题抱有热情的人群。他们不一定每天在一起工作,但他们因为发现了他们之间互动的价值而聚在一起,随着时间的推移, 他们在共同话题上形成了独特的见解, 并形成一个拥有共同的知识、实践和方法的团体。实践共同体的关键是要有成员参与的真实任务和被赋予合法参与的有意义的身份,成员作为学习者在实践共同体的人员和活动机制的共同作用下,沿旁观者、参与者到成熟实践的示范者的轨迹前进,从新手逐步到专家,完成从边缘参与到核心参与的成员身份的转变[5]。建设科创教师实践共同体,目的使它成为驱动教师介入了解、知晓到践行参与、到成长为核心人员的有效组织。

3.4. 知信行统一

英国学者科斯特于20世纪六十年代提出的“知信行”模式,即知识、信念、行为的集合。知信行理论模式是用来解释个人知识和信念如何影响行为改变的,认为获取知识、产生信念和形成行为三个连续的过程可以导致行为改变,实现学思用贯通、知信行合一,充分体现了认识论、方法论、实践论的一致性[6]。在党的二十大报告中强调的“知信行”饱含了对新时代人才培育的高阶期望和高质量要求。本文指向的“知信行统一”指向的是使用雁队模式的目的,旨在解决长期制约一线科创教师人才受理论与实践分离以及分科培养机制局限下“知信行”不统一的问题。

4. 解决问题的思路和方法

4.1. 解决问题的基本思路

笔者认为,要培养知信行统一的创新人才,教师首先要成为知信行统一的人才,而不只是照本宣科的说教者,因此,要培养科创教师改变以学科为本的心智,无论是个体还是群体均要把世界视野、民族情素、综合性人才梦想和实践本领在意识和行为中立起来。为改变科创教师所处的“三缺”现状和困境,笔者应用自然生态中的雁行现象,以实践共同体的思路,让具有改革理想和使命感、有创新实践本领、能领航带飞的人作为带头人组建头雁组,培育雁队、带领雁队开展实践改革探路,建设雁队模式的区域科创教师共同体建设,自主自强承担跨学科研训的组织职能,开展自驱式研究与实践引领服务,培育出一支“有理想、有本领、有担当”的骨干团队作为标杆榜样,感染、赋能和支持一线教师群体自发、自驱式参与到科创教育改革与专业成长中来,解决科创教师对未来创新人才培养胜任力不足的问题。问题解决思路如图1所示。

图1 解决问题的思路

痛点1的解决思路:针对“缺研训内容”的问题,头雁组充当实践创新先锋队,动手开展实践研究,并创编内容及时供给予以解决。一是打破分科制、分段制的教研思路,变单一学科为多学科内容融合,围绕“创意智造”方向以实验探究和造物产出为两大路线,指向以科学、技术、工程等跨学科、跨领域,把高等教育的多领域知识内容降维,变垂直知识结构为横向关联结构,围绕真实问题场景以主题化项目式课程为载体,创编成适合于中小学教师研习的知识内容,并采用“基础与前沿结合”“普及与创新结合”“技能操练与设计思维结合”的多元策略组织课程内容,以实现跨学科融合创新素养的沉浸式培养的目标;二是依据科创教育领域的知识更新快的特点,运用数字化形态呈现课程内容,构建“数字课程群”满足研训内容的供给及时。

痛点2的解决思路:针对“缺有效研训”的问题,头雁组将“能学能战”作为雁队人才甄别和培育方式,并依托雁队持续开展研训予以解决。一是以相同理念信念作为选人基础上,坚持“应用驱动、实践至上”用人原则,优先选用具有较强学习力和实践力的人加入雁队,设立雁队的使命目标和任务;二是采信“具身认知”的理论,创建整合技术与教学为一体的科创空间作为研训开展的实践场域,并持续迭代建设;三是建设以实践成果产出为导向的“雁式工作坊”研训模式,面向科创教师常态开展,使 “以战代练” “以练备战”成为雁队成员“做中学”的具体范式,持续打造为实践专家型研训导师团队,同时,反哺雁队建设,提升成员回学校开展科创实践的综合素养,实现雁队从个体培育走向团队培育、分布式扩散的发展。

痛点3的解决思路:针对“缺组织机制”的问题,头雁组抓准科创活动其科学、技术、工程的内容特征属性,从学科组织到跨学科自组织到实践共同体组织,联结和依托具有跨学科研训职能的电教部门,开展共建共创予以实践解决。一是破解管理与发展分离的局面,采用“先试—先行—先导”渐进式演进的路径,逐步探索雁队型实践共同体的可行性和运行机制,打造区域模式,形成可扩展的区域经验,实现雁队集群扩散;二是秉持“高价值目标驱动”的理念,在电教部门支持下,赋予雁队型实践共同体以合法身份与价值认同,帮助雁队成员与实践共同体组织双向赋能,形成为长期性的专业归属感与共生关系。

4.2. 解决问题的过程与方法

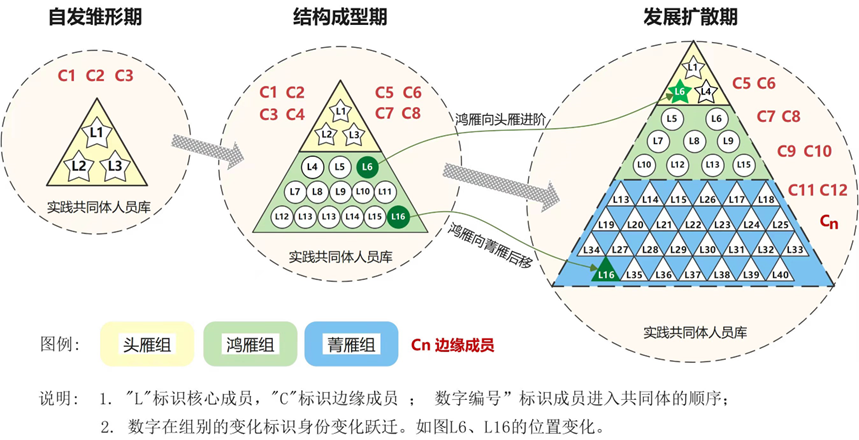

笔者领航本研究按照“自发雏形—结构成型—集群扩散”的雁队型实践共同体发展过程,以经验总结法、行动研究法、扎根研究法、逻辑分析法、质性研究法、评价研究法等方法开展研究与实践。2009年5月至2022年9月,历经13年多的实践检验,验证雁队模式对科创教育实践共同体的组织建设效果显著。

4.2.1 自发雏形期(2009-2012年)

这一阶段主要针对“缺内容供给”和“缺有效研训”的问题,做好创新领域内容的引介和供给的“问诊把脉和试药”工作,开展实验式论证、研训内容供给的课程开发和教师有效研训的实践探索工作。

1.具体过程

2009年开始,笔者(原Y区信息技术学科教研员)物色具有工程与编程等科创专长的信息技术教师(2人),组成头雁三人组,秉持“开源、普惠”的教育价值理念,分别负责区域推进策略研究、新技术内容研究和校本教学应用研究,创编开发区域教师研训需要的主题性项目课程。其次将主体投入、协同能力强、参训成果出色的骨干教师纳为鸿雁,将案例研习出色的青年教师纳为菁雁。接着头雁带领鸿雁组分工合作,用“三人组”制落实项目开发、研训课程创编、研训平台搭建等支撑教师研训工作的开展。

2.实践共同体建设进展

这一阶段采用经验总结法,初步形成雁队型实践共同体的五个结构要素(如表1)。

表1 雁队型实践共同体的五个结构要素及其内涵

|

结构要素 |

内涵 |

|

①个体 (成员) |

由区域信息技术学科教研员牵头,具有开源、普惠的教育价值理念和科技领域专长、共同兴趣的信息技术教师组成。 |

|

②关系 (成员关系) |

头雁、鸿雁、菁雁各3人,建立了头雁、鸿雁、菁雁3个三人组的雁队结构关系 |

|

③任务 (成员承担任务) |

雁队成员按虚实结合的智能硬件项目开发研究、教学应用研究和区域推进策略研究进行分工,完成服务于教师研训与区域发展的任务 |

|

④领域 (成员共同实践的领域) |

源于信息技术学科但高于信息技术学科,融入科技创新发展前沿的内容领域,包括融合科学、数学、工程等跨学科知识内容,有意识地以人文艺术作为项目开发案例的主题引领。 |

|

⑤规则 (成员关系间的规则) |

明确头雁、鸿雁和菁雁所需的知能要求,为头雁组、鸿雁组和菁雁组的成员任用确立标准;形成任务驱动式雁队分工制。 |

3. 标志性事件和成果

(1)解决新技术学习内容供给问题。雁队自主承担实践培训主讲,解决了面对新技术新内容版块,缺实践型培训师的问题。具体是针对本市虚拟机器人创新项目,以本区雁队力量开展面向实践能力提升的实训,极大地提高了实践培训的覆盖面和有效性,作为薄弱区域却拿到全市最好成绩。

(2)解决零经费条件下实验器材问题。雁队自主研发硬件用于教学,解决了缺经费支持下没有科创器材的问题。具体是自主研发了Scratch传感器硬件用于教学:低值、普惠,适合中小学生课堂教学使用,成功将小学生软件编程延展到硬件,充实了小学生对编程价值的实验感知。

(3) 解决体系化研训组织问题。雁队自主开发硬件编程教师培训区级继续教育课程,解决体系性研训内容供给的问题,具体是针对S4A开源机器人科创课程,并明确在《中小学信息技术教育》发表论文提出“步入开源硬件智能机器人教育时代”。

4.2.2 结构成型期(2013-2015年)

在第一阶段取得的经验成果基础上,雁队总结梳理了各雁队成员与承担角色任务匹配情况等方面的不足,坚定了以“开源、普惠、乐享、创新”的理念和科创教育的理想信念吸纳成员,凝聚为共同体的价值旗帜,遵循“先试—先行—先导”作为实践认知的示范路径,因而,在这一阶段明确了对实践型导师的甄选作出实践性、能力性规限,以工作坊方式对科创教师开展研训,使双方都能提升和具备“来时即战”的实力。

1.具体过程

针对“缺研训内容”和“缺研训方式”的问题继续深入探索予以解决。

第一,确立第一阶段科创探索的成果路线,继续紧跟国家科技创新发展战略,聚焦创意智造领域,深耕开源硬件和数控制造,引入“课程群”理念,以科创项目开发案例为课程内容载体,重构跨学科、跨领域内容,开发线上线下研训课程,既满足科创教师研训需要,也支持学校科创教育教学需要,解决研训内容供给缺少的问题。

第二,根据第一阶段发现和确立的头雁知能要求,将熟悉数控加工设备及数字化实验研究的实验员吸纳进入雁队,调整原头雁三人组发展为新头雁三人组,通过头雁组成员学科结构的叠加,拓宽头雁组的知识结构组成以及视野的宽度。

第三,与市电教部门建立科创发展的合作联系,从区域到市域,共建共创融研训课程开发、工作坊等功能为一体的实践场——“红棉创客空间”,以科创项目为研训内容,由头雁、鸿雁和菁雁组成实践型导师组,头雁与鸿雁担任主讲教师、菁雁担任助学,持续面向全市科创教师开展研训,吸纳和培育种子教师以发展雁队新成员,解决实践型导师和有效研训方式缺少的问题。

同时,还针对“缺组织机制”的问题,实践型导师组依据头雁、鸿雁和菁雁的知能要求,在科创教师工坊式研训的过程中,物色、孵化与培育雁队新成员,符合知能要求的雁队成员可反哺实践型导师组,实现雁队型实践共同体的动态演化与发展,创立科创教师实践共同体建设的“雁队模式”,并依托“红棉创客空间”实践场域的活动标识赋予“红棉创客团队”的合法身份,解决专业发展组织和运行机制缺少的问题。雁队成员由区级向市级延伸,由信息技术学科向通用技术、物理、科学等跨学科扩展。

这一阶段通过逻辑分析法,继续完善雁队型实践共同体五个结构要素的内涵,并增加“场域”这一新的结构要素(如表2),形成雁队型实践共同体的结构观。

表2 雁队型实践共同体的六个结构要素及其内涵

|

结构要素 |

内涵 |

|

①个体 (成员) |

具有“开源、普惠、乐享、创新”教育价值理念和科技领域专长、共同兴趣的的各学科教师、教育培训机构人员。 |

|

②关系 (成员关系) |

头雁、鸿雁、菁雁形成实践型导师组,新成员作为跟随者,共同构成雁队型实践共同体。共同体按照规则形成联结关系,依据任务形成协同关系,按照领域形成连通关系。 |

|

③任务 (成员承担任务) |

雁队成员按开源硬件和数控制造应用的知识内容研究、教学应用研究和区域、市域普及推广进行分工。 |

|

④领域 (成员共同实践的领域) |

融合科学、技术、数学、工程、艺术等跨学科知识的开源硬件编程(含图形化编程)和数控制造技术内容。 |

|

⑤规则 (成员关系间的规则) |

明确跨学科、跨领域、跨区域人员的准入规则;明确头雁、鸿雁和菁雁的跃迁规则;明确头雁、鸿雁、菁雁的研训角色规则。 |

|

⑥场域 (成员共同实践的场域) |

融研训课程开发、工作坊研训、区域应用推广等功能为一体的具身实践场。个体在实践场中围绕任务开展融合创新实践。 |

2. 标志性事件和成果:

(1)解决市级科创课程供给问题。区级雁队升级为市级雁队,雁队自主研发的科创教师继续教育课程发展为市级教师继续教育课程,并针对不同内容版块开发研训课程。

(2)解决具身研训的实践场问题。初建共同体研训场域基地,创建和确立了实践共同体研训场,利用研训课程孵化、培育优秀科创教师共同体成员。

(3)强化价值驱动的自强信念。自主自研自开发的自组织,在“互联网+”传播,雁队三人组领航型行动派在国内科创教育圈崭露头角,其自主创新的行动作为典型案例被谢作如老师在《创客们的教育梦和教育者的创客梦》”中介绍(《中小学信息技术教育》,2014年第4期),并于2015年11月以雁队形式领航和承担省级科创项目研训工作。

4.2.3 集群扩散期(2016-2022年)

本阶段通过渐进式推广实验,雁队型实践共同体以“红棉创客空间”为研训场域,以“红棉创客团队”为强身份标识,以“雁式工作坊”开展“市级—省级—国家级”科创教师培训项目,引领市域、省域甚至全国范围的科创教师共同发展,进一步扩大雁队成员的覆盖面,增强成员间聚合度,呈集群式共同发展的良好态势。

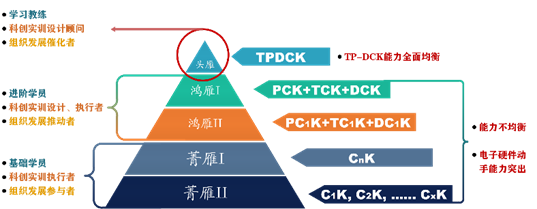

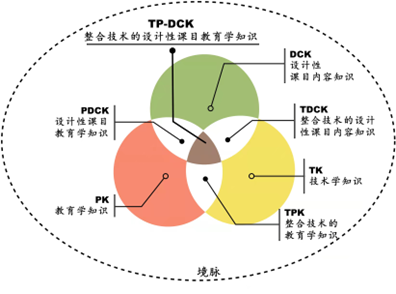

1.形成策略型机制

为落实落细“雁队模式”,本团队创造性提出“任务驱动”“智库准入”“资源优享”“赛事推动”“轮席分享”“分布联动”六大运行机制(如表3),激发科创教师内在驱动力,促使其向雁队型实践共同体核心成员发展,实现身份跃迁(如图2)。其中,借鉴“整合技术的学科教学法知识”(TPCK)框架,针对科创教师在知识、能力和素养上所蕴含的为创新而变革的设计性知识和思维的需求,构建科创教师的知能框架——“整合技术的设计性学科教学法知识”(TP-DCK)[4],并以此为标准构建实践型导师智库,形成雁队型实践共同体的知能观。

表3 雁队型实践共同体的运行机制

|

保障机制 |

内涵 |

|

①任务驱动 |

基于科创教师研训任务,雁队共同体分工合作,凝聚力量,使命担当每学期持续创新开发研训内容支撑开展科创教师研训更新迭代。 |

|

②智库准入 |

以科创教师的知能框架——“整合技术的设计性学科教学法知识”(TP-DCK)为基准,确立实践型导师的遴选。 |

|

③资源优享 |

根据个体成员对共同体发展的贡献度,优先享有智库与平台资源的权利,增强个体发展自我的内驱力。 |

|

④赛事推动 |

借助“市级—省级—国家级”科创教育赛事,牵引共同体成员基于真实项目参与科技创新实践,实现成员共同发展。 |

|

⑤轮席分享 |

个体成员根据自己的专业优势在共同体中进行成果分享,为雁队成员的跃迁发展提供展示平台。 |

|

⑥分布联动 |

基于价值信任,通过复制、扩展、优化雁队型实践共同体结构,扩散形成新雁队组织。 |

图2 三个阶段雁队共同体成员身份跃迁与演化

这一阶段通过行动研究法,进一步丰富雁队型实践共同体的“场域”和“规则”要素内涵。“场域”是雁队型实践共同体开展专业研训的实践空间、建设研训课程的研发空间、实施科创项目的展示空间,可以实现线上线下融合。“规则”具体化为:雁队成员的试用制与退出制、项目式研训的认知学徒制。

2. 标志性事件

(1)明确了共同体平台标识。明确市电化教育馆“红棉创客空间”,作为本市域开展科创教师孵化培育的标志性实践平台。

(2)雁队在国内领航地位确立。以开源硬件等技术为载体,头雁三人组成为新科创的先行者和领航者,先后受聘为科创教师研训专家,具体包括“创意智造”“人工智能”等科创项目指导专家、裁判长和师资研训导师等。

(3)雁队模式受认可。雁队组织共同研制出“创客种子教师”“主题工作坊”等多个广州市科创教师培训方案,持续广泛开展本市及承担省内外的科创教师实训,各地开始参仿雁队模式开展。

(4)借助项目加强研究和辐射推广。围绕培育科创教师的“空间-课程-研训”的框架,逐步申报省级实践共同体项目开展辐射推广,完成科创教师高质量培训的闭环建设。

5. 问题解决及成果内容

本研究形成了以“雁队模式”为核心的区域科创教师实践共同体建设成果,解决科创教育领域的“三缺”问题,主要包括科创教师研训课程群、“雁式工作坊”研训方式、科创教师实践共同体建设与运行的“雁队模式”、雁队型实践共同体的结构模型与知能框架。

5.1. 科创教师研训课程群

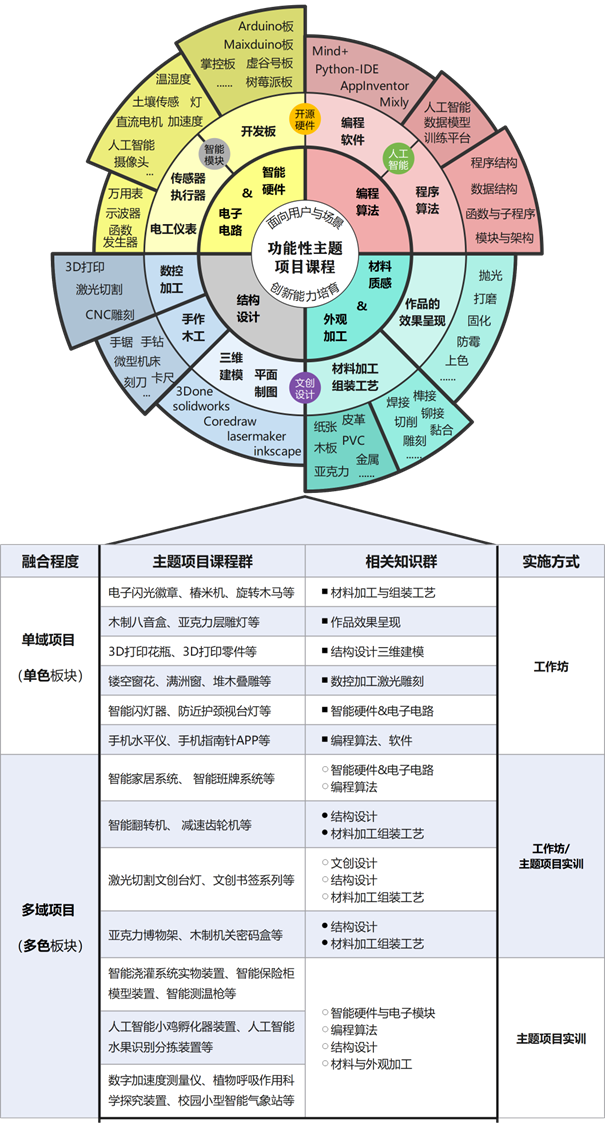

以国家科技创新发展战略为导向,本团队聚焦“创意智造”,围绕“开源硬件项目开发”“人工智能项目开发”等虚实结合的编程、以及“3D打印”和“激光切割”等数控制造四大知识域,创建实用型装置、智能文创、科学实验探究、开源机器人四大应用路线,以主题性项目化课程为载体,建成科创教师研训数字课程群;课程包括有单域课程和跨域融合课程两大类(如图3),部门数字课程转化为纸质课程出版或供官方作为教材使用,动态及时地扩大了科创教师专业发展的内容供给。

图3 科创教师研训课程群

5.2. “雁式工作坊”研训方式

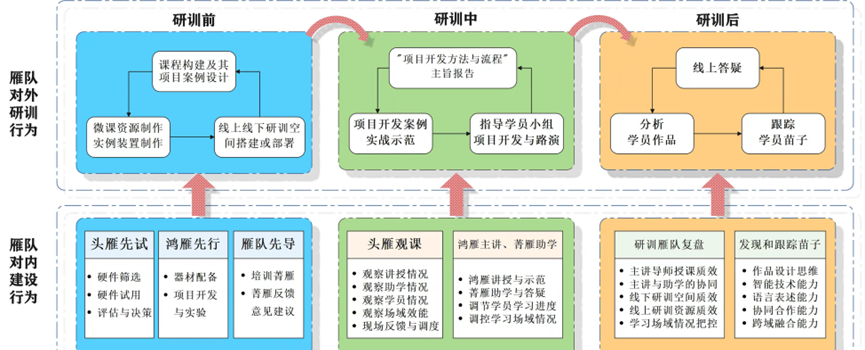

以TP-DCK知能结构甄别、确立头雁、鸿雁和菁雁为实践型导师,头雁、鸿雁、菁雁有明确的角色培育阶梯(如图4),以科创项目为研训内容,在研训前、中、后三个阶段,承担创意智造类硬件新产品技术研究和价值研判、基于新产品的应用案例研发与研训内容构建、研训活动设计与组织实施、新成员物色与孵化等领航活动,形成“雁式工作坊”研训方式(如图6)。通过引领示范、联动赋能、动态演化、共同发展,变革了科创教师研训流程,助力科创教师融合创新实践能力的提升,有效地解决了实践层面如何有效开展研训的难题。

图4 头雁角色图

图5 雁队成员能力结构与培育阶梯

图6 “雁式工作坊”

5.3. 科创教师实践共同体建设与运行的“雁队模式”

打造了一个具有高价值目标驱动、高使命担当、强科技创新精神的雁队型科创教师实践共同体,建立了一套推动群体开展创新应用推广的方法和运行机制。广州市“红棉创客团队”作为专业组织,由市电化教育馆负责组织建设,是实践共同体的创新策源体,是承担科创教师研训的导师团队,以雁队规则进行规约,由头雁、鸿雁和菁雁组成。头雁是雁队的带头人,以三人组呈现,引领科创教育理论与实践创新;鸿雁是科创技术与教学实践的能手,是活动的执行者和示范者;菁雁科创技术与教学实践的熟手,是活动的执行者和辅助者。广州市“红棉创客空间”作为研训场域,以项目式研训,孵化和培育雁队成员。通过“任务驱动”“智库准入”“资源优享”“赛事推动”“轮席分享”“分布联动”六大运行机制,推动雁队生态化发展。

5.4. 雁队型实践共同体的结构模型与知能框架

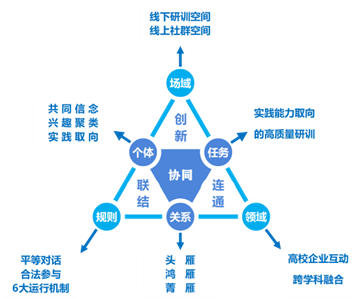

本成果根据实践共同体的组织逻辑,提出雁队型实践共同体的结构模型(如图6),包括个体、关系、任务、场域、规则与领域六大要素,联结、连通、协同与创新四重关系。根据科创教师融合创新能力的知识逻辑,提出雁队型实践共同体的知能框架——“整合技术的设计性学科教学法知识”(TP-DCK)(如图7)。

图6 雁队型实践共同体的结构模型

图7 雁队型实践共同体的知能框架

6. 成果创新点

6.1. 理论创新:提出雁队型实践共同体的结构观与知能观

从结构观的角度,提出雁队型实践共同体是一个由个体、关系、任务、场域、规则与领域六大要素和联结、连通、协同与创新四重关系组成的有组织的结构。从知能观的角度,指出科创教师的TP-DCK是面向设计性学科知识运用设计思维有效融合技术和教学法的知识。这为区域科创教师实践共同体建设提供了一个可参考、可扩展的理论模型。

6.2. 组织创新:建立一个高素质专业化创新型的科创教师实践共同体

打破学科、学校和区域的界限,以“红棉创客空间”为平台身份标识,打造了一个由广州市“红棉创客团队”雁队领航的高素质专业化创新型的科创教师实践共同体,赋予科创教师合法身份。雁队立足广州,辐射省内外,影响全国,引领科创教师自主自强发展。

6.3. 内容创新:形成基于“课程群”的科创教师研训课程的重构汇聚形态

引进“课程群”理念,在保持课程独立性的基础上,以国家科技创新发展战略为导向,以创意智造领域所涉及的创客、人工智能等新技术、新应用为内容载体,实用型装置、智能文创、科学实验探究、开源机器人四大应用建设路线,涵盖了物理、技术、工程、艺术等学科知识,以系统整合课程内容,打破课程的原有壁垒,强化知识横向关联,提升了课程的亲和性,形成的课程模块多、颗粒度大小多元、应用性和实践性强,符合研训开展及师生共学共创的具身认知规律,凸显它们共同为新时代科创教师研训服务的特征。

6.4. 机制创新:创建了一套推动雁队实践共同体发展的运行机制

针对在教研、装备、电教等职能分割、行政和业务各自本位主义的现状下,本团队以服务于国家科技创新发展的高目标自躯,在以优秀教研员与优秀教师牵头,根据教研院、电教均具有的研训职能,大胆打破单一学科课程壁垒,以研训课程群为内容,整合解决问题的服务链条,从小到多逐步凝结人员建设了雁队型实践共同体为导师团队,构建“雁式工作坊”研训模式作为区域事业引领的创新性组织,为科创教师研训的有效开展和专业发展,解决了科创课程实施链条上各个环节的难题,为一线形成了相互支撑的真正服务于教师成长的有机系统,并赋能于学生身上。为推动雁队实践共同体成员从边缘参与到核心参与的跃迁,提出六大运行机制,实现雁队共同发展,破解现有行政体制下对跨学科、跨领域融合创新推进难的问题。

7. 反思

囿于资源投入分配和机制革新支持有限,尽管雁队模式取得了显著成效,但仍然存在不足,具有较大改进空间。一是实践共同体凝聚的仍然是以技术、物理(含小学科学)等学科教师为主,跨学科主题学习集中在信息、通讯和电子工程等方面为主,而数学、艺术等学科教师介入不多,需要在内容研发与供给上进一步深入研究,使跨学科学习的主题内容更多元、样态更丰富。二是师生大部分作品是静态的,在机械驱动方面的设计作品非常少,接下来需要在机械结构建模和设计的启蒙和普及教育上进行探索,建立高等教育与基础教育的衔接培养青少年学生的工程素养,培养小小机械工程师,为中国制造2035计划赋能。三是在实践共同体雁队模式的组织共建和研训上做进一步探索,引领更多学科教师开展跨学科研修,增强数字化学习力、数字化实践和创新力,提升跨学科主题学习的教学胜任力,促进学生的科技实践创新能力的培养,并以区县、市域为单位整体推进科创教师的高质量发展。

参考文献

葛亮(2008).大雁精神:在团队中走向卓越.北京:华夏出版社.

郑琰(1999).“雁阵模式”及其对我国产业升级的启示[J]. 华中农业大学学报(社会科学版),(02),50-52.

钟柏昌(2019).创客教育究竟是什么——从政策文本、学术观点到狭义创客教育定义[J].电化教育研究, 40(5):5-11.

龙丽嫦,梁志成,尹睿(2020).创客教师知识结构框架的构建与生成机理分析[J].电化教育研究,(9): 115-123.

J.莱夫,E.温格,王文静译.情景学习:合法的边缘性参与[M].上海:华东师范出版社,2004.

龙丽嫦,梁志成(2021).创客教师社群研修组织的四种样态分析[J].教育信息技术,(03),43-46,76.

张平(2021) 大学生主流意识形态认同教育的实证研究——基于知信行模式的理论视角.[J].教育学月刊,(3),92-97,111.