施铮,刘奕君,叶龙俊,单俊豪,刘永贵

南京邮电大学教育科学与技术学院

【摘要】 本文基于混合式学习理论,整合设计思维方法工具,多角度多因素出发构建大学生设计思维混合式教学模式。在N大学《C#程序设计》课程中运用该模式,通过实践证明,该教学模式能够有效提升学生创造性解决问题能力,相关工具方法有助于提升学生设计思维品质。

【关键字】 设计思维、混合式教学、项目式教学、新工科教育

Abstract: This paper is based on blended learning theory and integrates design thinking methods and tools to construct a blended learning model for college students' design thinking. The model is constructed from multiple perspectives and factors. It was applied in the "C# Programming" course at N University, and through practical implementation, it was proven that this teaching model effectively enhances students' ability to creatively solve problems. The related tools and methods contribute to improving the quality of students' design thinking.

Keywords: design thinking, blended learning, Project-based Learning,new engineering education

1. 引言

目前国家正处于社会经济发展转变的关键期,对具有国际视野、创新能力和跨界整合能力的新型工科人才需求量巨大,新工科教育应运而生[1]。随着我国对新工科人才培养方案的不断修订,越来越多面向新工科人才培养的教学模式应运而生,如OBE教学模式,新工科互动式教学、新工科智慧式教学等[2]。然而,在教学模式探索过程中,普遍存在模式设计较为宏观,并未深入聚焦学生高阶思维能力细化培养等问题。具体而言,没有相对成熟的方法论支持来提升大学生的高阶思维,尤其是创新思维能力。设计思维作为一种以人为本、迭代式的解决问题方法,已经成为一种非常重要的培养学生创造性解决问题能力的思维与方法模式。它通过让学习者从真实生活中发现、探索需求,团队合作提出创新方案,并利用信息技术工具设计原型并评估修订原型,从而培养学生团队协作、创新和实践能力[3],这与新工科教育目标不谋而合。因此,随着新工科教育不断推进,基于设计思维理念衍生出的创新教学模式不断推广。混合式教学被宽泛地定义为“在线学习和面授学习的混合”,但发展至今它不单单是物理特性的混合,Goodyear曾强调混合式教学更加关注“以学生为中心”的学习环境下教学与辅导方式的混合[4]。这也使得混合式教学模式的构建不同于传统教学模式,它需要以学生为主体,通过教师对课堂教学进行再设计, 为学生创设积极的、协作的学习体验,以帮助学生通过主动的参与学习, 积极建构自己对知识的理解[5]。在“互联网+教育”的大背景下,混合式教学已成为大学教学的重要模式,构建新工科教育视域下大学生设计思维混合式教学模式,也成为高校新时代教育改革的新风向。本研究聚焦新工科背景的人才培养目标,从方法论的视角出发,构建大学生设计思维混合式教学模式。然后以《C#程序设计》为例,对教学模式进行实践并进行实证论证。

2. 设计思维的内涵、过程与方法

2.1.设计思维的概念内涵

2.1.1. 设计思维的内涵

设计思维,英文术语为Design Thinking,其概念最早由美国著名工程学家Herbert A Simon提出,他认为自然科学与人工科学并不相同,自然科学关注的是事物的本身的样子,而人工科学是人在解决问题过程中,将工具与科学融合,定义问题并进行思考,最后将想法转变为现实的设计过程,也就是设计者的思维过程[7]。

自20世纪末开始,越来越多的学者发现引入设计思维能够帮助解决教育中存在的一些问题,从此,教育领域对设计思维的研究开始起步。然至今,对于设计思维,不同的领域有不同的解读,并未形成统一说法,在总结国内外学者对设计思维的解读下,发现面向设计思维有三种说法,分别是方法说、能力说和过程说。其中方法说强调设计思维为学习者提供了合适的思维框架和思维方法[8];能力说强调设计思维的本质是培养学生跳出束缚,运用设计思维思考和解决问题的能力;过程论强调学习者使用设计思维时不应该过分关注结果,其应用于解决问题与创新的过程才是关键[9]。本研究认为,设计思维强调以人作为思考的主体,在思考过程中提出想法、实现创意、并对成果迭代优化、最后解决问题或制作创新成果。进入21世纪,设计思维已经在教育领域生根发芽,成为多元学习者在面对复杂问题时解决问题的方法。

2.1.2.设计思维的过程模型

设计思维作为培养学习者创造性解决问题的方法,它强调以人为本、多元思维和跨学科合作等特点,不过在具体操作实现过程中,许多学者和机构开发出了不同的设计思维过程模型[10]。设计思维最早的模型结构是Simon提出的有理决策模型,主要分为问题诊断、解决方案制定和方案实施三大阶段[11];而Brown则改变先前的线性结构而选择构建以灵感产生、构思到实施的三层循环结构[12];IDEO公司在前人基础上不断完善,提出设计思维模型的主要分为发现、解释、构思、实验、评估五个阶段[13]。目前采用最广泛的是由斯坦福大学的D.school团队给出的包括共情、定义、创想、原型和测试五大阶段的设计思维过程模型[14]。

2.1.3. 设计思维过程中的方法工具

在设计思维融入教学模式过程中,单纯的过程性引导并不能带给学生真正的设计思维提升,必须以设计思维各阶段为学习者提供具体思考方法或思维支架来优化设计思维提升成效[15]。正如郑东芳在设计思维的创想部分应用SCAMPER法助力学生开展头脑风暴[16];又如胡小勇等运用参与式观察、信息可视化和快速联想等方法工具,以此提升学生在真实情境下的问题解决能力,同时为教学理念革新、教学模式创新提供新思路[17];林琳等创新性地运用传统和数字化技术工具结合,包括在创想阶段运用协作白板、协作思维导图等工具支持团队思维发散及促进想法生成的效果,以此保证学生创新型活动的稳步进行[18]。本研究结合对上述文献的梳理,并整合清华大学付志勇教授《设计思维工具手册》[19]中提到的设计思维方法与工具,将教育领域设计思维各阶段常用的工具与方法进行整理,汇总结果如表1所示。

表1 教育领域设计思维各阶段常用方法工具

|

设计思维阶段 |

共情 |

定义 |

创想 |

原型 |

测试 |

|

方法工具 |

次级研究 观察法 用户访谈法 |

典型用户 移情图 5W1H |

头脑风暴 世界咖啡厅 SWOT模型 |

快速原型 角色扮演 故事板 |

A/B测试 可用性测试 5E模型 |

3. 方法论视域下大学生设计思维混合式教学模式构建

3.1.理论引领:混合式教学模式下的师生角色重构

混合式教学是一种充分发挥学生学习主动性、积极性和创造性,全面培养学生自主学习、探究学习和协同学习能力的一种学习方式[20]。“互联网+”时代的混合式教学,其本质是为学生创建一种真正高度参与的个性化的学习体验。在此混合式教学的模式下,教师的职责是学习设计者和学习促进者。教师将会针对每一位学生的不同情况设计具有针对性的学习策略,并在学习过程中扮演学生学习的引导者、促进者、激励者,为学生的学习提供支撑[21]。从整体上看,混合式教学强调运用教学策略、多元学习活动以及丰富学习资源来优化课堂教学中的师生关系。

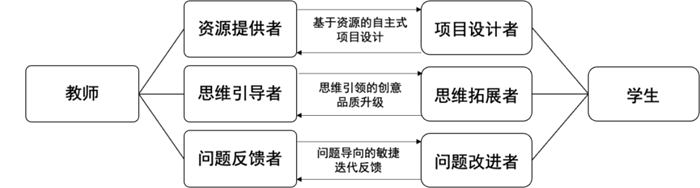

基于混合式学习理论,结合设计思维的教学过程特性,笔者认为在大学生设计思维教学过程中,教师在课堂教学中的角色有三种,分别是资源提供者、思维引导者和问题反馈者;学生是混合式教学中的主体角色,应扮演:项目设计者、思维拓展者和问题改进者。

首先,在大学生设计思维混合式教学中,教师在学生掌握了一定的基础知识后,应该为学生提供一些额外学习资源,帮助学生更好地设计项目,丰富项目功能。相对应地,学生在设计思维混合式教学中,以创意项目设计为目标,运用教师所提供的学习资源进行基于资源的自主式项目设计。

其次,设计思维教学旨在提升学生创造性问题解决能力。学生在学习过程中的首要任务就是运用设计思维过程中的诸多方法与工具提升拓展思维深度,提升思维广度。比如学生在设计思维的创想环节,可以借助头脑风暴法和SCAMPER法等,拓宽学生思考问题的视野,提升学生创想问题的能力。教师作为混合式教学中的学习引领者,在此阶段也应该起到思维引导者的角色。在学生遇到思维瓶颈的时候给予点拨与指导,使学生真正从“简单模仿他人创意”转变为“主动创想问题解决方案”,实现思维引领的创意品质升级。

第三,学生在学习过程中会出现诸多问题,混合式学习强调学生主动探究问题,实现问题的解决与改进。当有一些问题学生无法独立解决时,教师应该充当问题反馈者,为学生提供必要的学习指导,解决学生在学习中存在的问题。面向学生设计思维品质提升,教师也应该以学生问题为导向,构建混合式教学环境中的敏捷迭代反馈机制,做到有问必答。

图1 大学生设计思维混合式教学模式下的师生角色重构

3.2.方法创变:面向设计思维全面提升的方法选择

设计思维是一套系统方法论,能够为教育教学变革提供新思路[22]。林琳等指出面向设计思维的教学方法与工具能够将学习者的行动转变为更新颖、更具创造性的结果,并以设计思维流程为划分依据,将设计思维工具分为“寻找与收集工具”,“想法生成工具”、“评估与选择工具”、“实现与分享工具”以及“测试工具”五类[23]。其中,面向不同阶段的设计思维支架或方法也内嵌在这些工具中。本研究重点关注项目式教学中大学生设计思维能力的提升,即在完成教学目标要求的前提下,实现学生创意问题发现、创意头脑风暴、创新方案设计、创意原型开发、原型评估与修订以及创意演进与发展各阶段的思维与学习行动品质。为进一步满足上述要求,本研究以设计思维流程为基础,提出面向大学生设计思维全面提升的方法选择策略。

3.2.1. 方法权威且可迁移

设计思维的诸多工具和方法均诞生于实践积累与智慧总结。设计思维方法与工具已成功应用在工业设计、艺术设计、产品研发和教育教学等多个领域,也因此衍生出诸多方法和工具。在选择设计思维工具支持教学创新时,应关注该方法的权威性,即该方法一定经过权威学者总结与提炼,或是诸多实践者在长时间一线工作中总结出的实践智慧。同时,目前尚没有开发出面向教育教学的设计思维工具,因此教学设计者在选择方法时应关注该方法是否能够有效迁移到教育领域,提升学生创造性问题解决能力。

3.2.2. 方法支架清晰全面

设计思维中的方法需要帮助学生系统、全面思考与分析问题,并给予学生清晰思考问题的逻辑线条或思维支架,来帮助学生有导向性地提升思维品质。比如美国著名心理学家罗伯特创作的奔驰法(SCAMPER)就是一个典型例子,该方法作用在学生设计思维的“创想”阶段,帮助学生从取代(Substitute)、结合(Combine)、应用(Adapt)、改变(Modify)、挪作他用(Put to other use)、消除(Eliminate)、重组(Rearrange)七个方面系统勾勒作品的创意灵感。

3.2.3. 方法关注合作探究

小组合作与探究是混合式教学的核心,也是突出学生课堂主体地位的重要教学活动。为了有效提升学生设计思维品质,提升学生问题发现、创意构想等方面的能力,应选取能够支持学生小组合作与探究的方法工具,从而在学生交流互动中不断进行灵感碰撞,批判思考,从而产生更有含金量和创造力的问题解决思路。

本研究重点关注学生项目学习过程中的设计思维培养,面向对象是计算机类学生,主要培养学生利用程序设计技术创造性设计编程作品的能力。基于本研究课程的教学目标和上述设计思维方法选择策略,本研究在设计思维的六个环节中分别嵌入了六个方法,来提升学生设计思维品质。

表2 本研究设计思维方法选择情况

|

设计思维阶段 |

设计思维方法 |

方法简介 |

|

发现问题 |

同理心地图 |

以用户为中心,捕捉用户行为和态度的信息,从而形成设计灵感。 |

|

集思广益 |

SCAMPER奔驰法 |

七个字母分别代表七个改进或改变作品的方向,激发人们推敲出新构想。 |

|

设计费安敢 |

设计简介 |

要求用户用简练的语言或简笔画,对同类产品设计情况、作品意义、作品功能、受众对象、作品界面演示等要素进行描述。 |

|

快速原型 |

APP原型 |

运用UI交互设计相关理论与实践,构思编程作品要素的界面布局,以及交互功能。 |

|

评估修订 |

可用性测试 |

通过用户访谈的方式从功能、界面设计两个层面进行可用性测试。 |

|

演进发展 |

方案规划 |

从拓展既定用户、功能优化、外观优化等方面,构思后续作品优化方案。 |

3.3.系统革新:大学生设计思维混合式教学模式构建

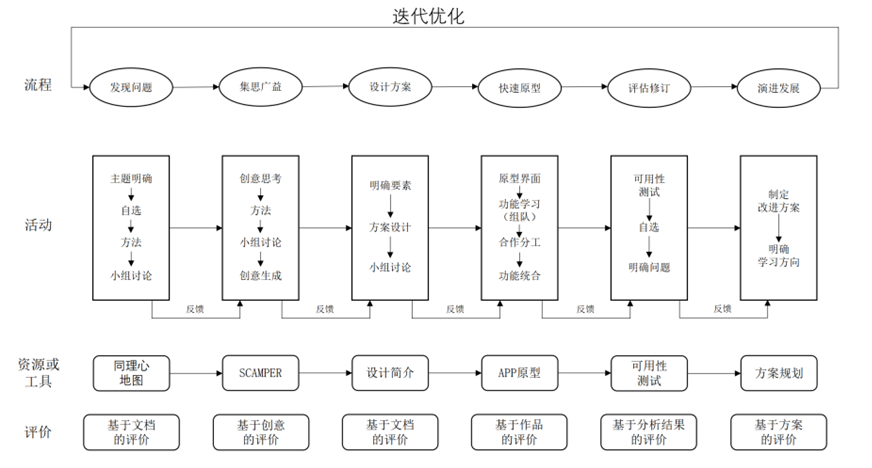

本研究以计算机类课程《C#程序设计》为教学背景,将C#语言运用以及桌面级应用可视化程序设计为主要教学内容,以设计桌面级人工智能应用项目为教学驱动。将设计思维的六个步骤整合到课程教学中,并选取的设计思维工具与方法来优化学生定义问题、集思广益、方案设计、原型设计、评估修订以及演进发展六个部分的教学内容与教学活动。基于传统工科课程的教学模式要素,从教学目标、教学内容、混合式教学活动、教学评价、数字化教学资源、教学技术工具等方面构建设计思维混合式教学模式。本研究遵循上述教学要素与流程,构建如图1的混合式教学模式。

3.3.1 教学内容:关注基于项目的自主探究与内化

项目式学习鼓励学生运用所学技能完成项目设计。在本研究的《C#程序设计》课程中,需要从知识与技能、过程与方法和情感态度价值观三个方面定位教学目标与内容。在知识与技能方面,学生需要掌握C#语言的编程逻辑、语言基本特性;在过程与方法方面,学生需要掌握常见可视化控件的使用方法,能够触发并利用控件的属性、事件进行交互式编程;能够利用常用控件和可视化设计方法进行桌面级项目设计。在情感态度与价值观方面,学生需要通过项目设计,热爱程序设计,并能够以创意的思维和态度对待数字时代,为数字时代贡献力量。

图2 本研究教学模式概览

在课堂教学中,教师主要将基础性、通用性的知识作为教学内容进行讲授,如类、对象、C#语句基本语法、面向控件的编程的原则与方法等。在掌握了上述方法后,学生能够举一反三自学其他同类控件的使用方法。教师也会将一些拓展性控件以学习资源的形式呈现给学生,让学生基于自己的项目需求去选择适合学习资源进行自主学习与探究,并将知识内化后,对项目功能进行完善。

3.3.2. 教学流程与活动:强调设计思维的过程性和迭代性

设计思维既是一种方法论,也是一种过程论。设计思维过程论支持者认为设计者需要遵循一定的设计流程和灵感创生过程,才能够真正获得创造性问题解决能力。本研究首先基于d.school提出的设计思维过程模型,结合本研究所依托的课程性质与课程安排,将设计思维过程分为“发现问题-集思广益-设计方案-快速原型-评估修订-演进发展”,并将这六个步骤作为教学流程,驱动教学开展。同时面向教学流程的每个环节,本研究遵循混合式教学的相关理论与实践经验,以学习者自主学习为核心,强调学生自主发现问题以及小组协作讨论与集思广益。

在发现问题阶段,本研究为学生创设了三个作品设计主题:智慧城市生活、智慧养老生活、智慧校园生活。学生在明确所有备选主题后,结合自己和小组兴趣,任选一个主题进行作品设计。在作品设计前,本研究使用设计思维的同理心地图法,让学生小组讨论,并在明确项目使用对象的基础上,进一步站在用户视角,发现用户痛点与需求,从而更好地设计作品功能。在学生完成此阶段学习任务后,教师会整理学生作品主题,并对主题选择情况进行针对性反馈与指导。

在集思广益阶段,本研究重点关注如何培养学生创意思考能力。在此阶段,教师首先引导学生以改造现有物品(如水杯)为例,要求学生小组讨论,创想出尽可能多的改造方案。然后,学生将通过自主学习SCAMPER法的相关在线视频,了解创意灵感激发的主要技巧,并在教师的引导下,以同样的物品改造为例子,构想出创意灵感。在经过了上述过程后,教师要求学生将SCAMPER法应用在作品设计中,并产生更多的项目功能设计计划。在完成该阶段学习任务后,教师会进一步阅读学生的创意灵感,针对性指出学生问题,并提出改进意见。

在设计方案阶段,教师为学生提供了“设计简介”这一设计思维工具,该工具要求学生从作品功能简介、目标用户、设计草图等要素维度,尽可能简明扼要地将自己的创意与想法展现出来。并将其以文档的形式呈现。在过程中,学生与教师需要多次互动,教师在进一步了解学生设计想法之后,需要从方案要素完整性、方案简洁性、方案可行性等方面与学生进行深度交流。

在快速原型阶段,学生首先基于课上所学习到的知识,在WPF框架下搭建可视化界面。根据作品呈现形式,该阶段主要运用APP原型来呈现作品。同时,为了实现预期功能,学生以小组组队的形式,分工合作,分别学习不同功能模块所需要的技术手段或代码。最后,经过小组成员的功能整合,实现作品原型的快速开发。在这个过程中,教师主要为学生提供学习资源,提供配套学习网站,学生在课后自主学习与探究相关学习资源,完成相应功能。如,为实现作品中的智能功能,教师为学生提供了国内常见的人工智能API使用方法和教程,让学生根据教程完成API调用。

在评估修订与演进发展阶段,本研究主要使用设计思维工具中的可用性测试法和方案规划法。首先,学生会通过用户访谈、原型功能测试等手段,实现APP原型的测试工作,并从用户使用体验视角出发,提炼出原型存在的问题。然后使用方案规划法,帮助学生从功能、外观、用户受众等多个方面系统提炼后续作品演进与改进的方案。

3.3.3. 教学评价方法:强调基于学生多元数据的表现性评价

目前国内外面向学生设计思维的评价方式主要有自评问卷、权威量表、情景化测试题、教育游戏等[24]。这些评价手段都忽视了学生在真实项目设计或问题解决中表现出的真实能力特征数据。因此本研究更加关注学生设计思维过程中的表现性数据采集与分析,使用表现性评价的方式对学生进行评价。表现性评价是一种基于真实情境、运用评分规则对学习者完成复杂任务的过程表现或结果做出判断的评价方式[25]。本研究面向设计思维的不同学习阶段,分别面向学生方案文档、学生创意、学生作品原型、学生测试过程等数据类型,分别设计了评价量规。在评价量规的设计过程中,笔者遵循周文叶教授“自下而上”的量规设计方法,首先通过学生学习表现样例出发,根据不同学生的学习表现水平特征,来界定评价的不同等级[26]。同时,本研究也遵循了评价量规的设计规范,从评价等级维度、评价内容维度、评价等级描述三个方面设计量规[27]。量规样例如下(以第三阶段设计方案阶段中的方案要素描述为例)。

表3 评价量规样例

|

表现等级 表现维度 |

0(差) |

1(待改进) |

2(一般) |

3(良好) |

4(优秀) |

|

方案要素描述 |

学生没有参与学习活动 |

学生不明确方案的基本要素 |

学生能够明确方案的基本要素,但无法用语言表达出来让他人理解 |

学生能够明确方案的大部分要素,如方案目的、目标受众、实现过程,并用一段语言描述出来,让他人能够理解 |

学生能够全面地明确方案的要素,如方案目的、目标受众、实现过程、操作环境、预期结果等,并描述出来,语言清晰简洁 |

4. 教学模式应用与效果验证

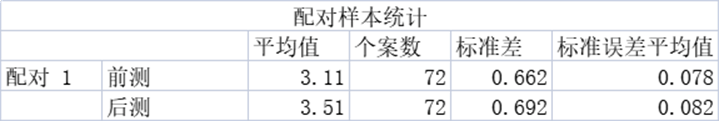

为进一步验证设计思维方法对学生设计思维的提升情况,本研究对学生表现性评价的结果进行数据分析得出结论。同时,本研究也使用问卷调研和访谈的形式,了解学生对该教学模式的满意度和接受度。限于篇幅原因,本研究仅仅以“集思广益”阶段为例,呈现学生通过SCAMPER法学习与训练之后,创意思考能力的提升情况。

4.1.研究设计

4.1.1 研究对象与环境

本研究基于N大学数字媒体技术系专业的专业必修课程《可视化编程》进行教学模式构建与实践验证。该班级共有学生98人选课,教学周期为18周,共48个学时。在教学过程中,本研究团队将上述教学模式应用到课堂教学中。在完成项目作品时,学生2~3人一组,进行作品创意设计。

4.1.2 研究思路

在学生设计思维提升情况论证阶段,本研究在课堂教学中首先要求学生围绕“优化茶杯”这个主题,进行创意构想,在没有设计思维方法干预的情况下手机学生创想数据;然后学生自主学习SCAMPER法,并基于方法给出的思维支架进一步围绕同一主题进行创意构想,并收集创想数据。通过内容分析法,参考上文提出的表现性评价量规的设计原则与策略,设计评价量规,对学生集思广益情况进行评价,从而质性分析学生设计思维的发展情况。运用单组前后测的方式,运用配对T检验对学生设计思维特质以及学生设计思维表现性成果进行准实验对照分析。

表4 集思广益环节评价量规

|

表现等级 表现维度 |

0(差) |

1(待改进) |

2(一般) |

3(良好) |

4(优秀) |

|

集思广益 |

没有想法 |

学生能创新思考并产生想法,但所有想法的可行性都较低 |

学生能创新思考并产生想法,能够想出一个可行性较高的想法 |

学生能创新思考并产生想法,能够想出一到两个可行性较高的想法 |

学生能创新思考并产生想法,能够想出三到四个可行性较高的想法 |

备注:可行性指学生生成的创意想法能够有效优化作品、提升用户体验

在学生对该教学模式的满意度与接受度方面。本研究采用问卷调查辅助访谈的形式进行。

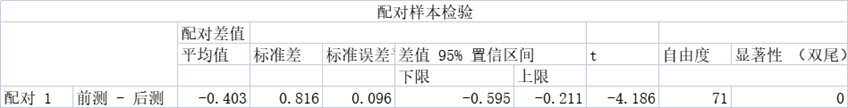

4.2.数据分析

本研究在数据分析前随机选取了十个学生集思广益的作答情况,选取两位评分者进行背靠背打分,并将打分结果进行量规有效性验证。通过斯皮尔曼等级相关系数分析显示,两位打分者使用表3量规打分的相关性高达0.93(大于0.70),可以认为该量规能够有效区分学生集思广益能力。在研究中,共收集到72份有效且配对的数据样本,以此完成t检验分析。前后侧数据分析结果如图3所示。通过前后测学生得分平均值可以看出,前测平均值为3.11分,后测数据为3.51分,通过t检验结果可以发现,前后测结果存在显著差异(t=-4.186,p=0.02,p<0.05)。

图3 前后测描述性统计

图4 配对样本t检验结果

共有86名同学参与了问卷调查与访谈工作。通过问卷和访谈结果显示,学生对该教学模式的满意度较高,84.88%的学生认为将设计思维融入课堂教学可以帮助其创新地发现、思考与解决问题。通过访谈结果发现,学生普遍认为该教学模式能够提升其对程序设计课程的兴趣,课程形式非常创新,能够通过课程学习,创意地诞生一款编程作品。5位学生表示,在混合式教学模式中,学生自主完成作品固然重要,但应当加强相对应的学习指导支持或提供更多学习资源帮助学生实现作品功能。由于学生人数较多,部分编程基础较弱的学生也表示跟不上学习进度,无法很好地融入作品设计。

4.3.结果讨论

结合实验班针对集思广益阶段前后测数据配对样本T检验于创想能力评价指标的对比分析发现,学习者使用基于设计思维工具方法的教学流程过后,创想能力得分显著高于教学前,证明了学习者通过基于方法论支持的设计思维混合式教学,其创新思维能力得到显著提高。实验过程中,本研究通过用户访谈的方式发现在具体教学过程中,学生对于方法的选择和使用深刻影响着后期创新想法的诞生。基于方法论的设计思维教学模式能够摆脱传统教学模式中“重过程,轻方法”的教学现状,从方法渗透的视角出发提升面向学生设计思维教学的品质。

5. 总结与展望

混合式教学是“互联网+”新时代的产物,具有自身的先进性和优越性,其致力于为学生搭建更好的新科技适应支架,从而激发创新意识;使学生适应新模式下的学习动机,提高学习自主性;通过线上线下教学,拉近教师和学生距离,以此重塑新型师生关系、改造知识传播环境[28]。将设计思维融入到混合式教学当中,这无疑切合了混合式教学与创新人才培养方法结合的初衷,从新的角度实现高校培养创新型人才的目标。

本研究基于新工科教育视域下构建的大学生设计思维混合式教学模式,通过准实验的方法验证,该教学模式对学生设计思维表征能力和创新思维能力有显著提高。并在定义和创想部分利用单组前后侧的实验方法,证明该教学模式下选用的设计思维辅助教学工具对学生创新思维能力培养具有显著作用。

参考文献

王清义.建好新工科 开创地方高校建设新局面[J].中国高等教育,2021,(02):7-9.

周开发,曾玉珍.新工科的核心能力与教学模式探索[J].重庆高教研究,2017,5(03):22-35.

林琳,沈书生,董玉琦.设计思维的发展过程、作用机制与教育价值[J].电化教育研究,2021,42(12):8-10.

Goodyear V, Dudley D.I'm a Facilitator of Learning!"Understanding What Teachers and Students Do Within Student-Centered Physical Education Models[Jl.Quest,2015 (3) :274-289.

冯晓英,王瑞雪,吴怡君.国内外混合式教学研究现状述评——基于混合式教学的分析框架[J].远程教育杂志,2018,36(03):13-24.

林琳,沈书生.设计思维的概念内涵与培养策略[J].现代远程教育研究,2016(06):18-25.

闫寒冰,郑东芳,李笑樱.设计思维:创客教育不可或缺的使能方法论[J].电化教育研究,2017,38(06):34-40+46.

朱琴.“设计思维”视角下的初中美术教学设计研究[D].新疆师范大学,2020.

王佑镁,郭静,宛平,赵文竹.设计思维:促进STEM教育与创客教育的深度融合[J].电化教育研究,2019,40(03):34-41.

Simon, H. A. (1969). The Sciences of the Artificial. MIT Press.

Brown, T. (2009). Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. Harper Business.

IDEO.Design thinking for educators[EB/OL[.[2018-10-11].http://media.wix.com/ugd/04245b_f2620b574493595d39b357cc2c84028b.pdf

PLATTNER H.Bootcamp bootleg[M].San Francisco, CA:Institute of Design at Stanford, 2010

闫寒冰,郑东芳,李笑樱.设计思维:创客教育不可或缺的使能方法论[J].电化教育研究,2017,38(06):34-40+46.

郑东芳.基于设计思维的STEM课程设计模式构建与应用研究 ————以乐高经典4C模式的优化为例[D].上海:华东师范大学.2018.

胡小勇,朱龙.面向创造力培养的设计思维模型与案例[J].现代远程教育研究,2018,(03):75-82.

林琳,沈书生,董玉琦.设计思维的发展过程、作用机制与教育价值[J].电化教育研究,2021,42(12):13-20.

付志勇.设计思维工具手册[M].北京.清华大学出版社.

杜世纯,傅泽田.混合式学习探究[J].中国高教研究,2016,(10):52-55+92.

冯晓英,孙雨薇,曹洁婷.“互联网+ ”时代的混合式学习:学习理论与教法学基础[J].中国远程教育,2019,(2):7-16+92.

王志军,严亚玲.设计思维如何指导教学创新?——项目化学习设计的视角[J].开放教育研究,2023,29(01):26-36.

林琳,董玉琦,沈书生.设计思维教学法的理念框架与支撑技术[J].现代远程教育研究,2022,34(04):73-82.

王志军,严亚玲.教育领域设计思维评价:模型、工具与方法[J].开放教育研究,2021,27(05):34-43.

周文叶.超越纸笔测试:表现性评价的应用[J]. 当代教育科学, 2011(20):12-16.

周文叶.表现性评价的理论与技术[M].上海:华东师大出版社, 2014,125-171.

钟志贤,曹东云.网络协作学习评价量规的开发[J].中国电化教育,2004(12):49-52.

陈婧.论基于混合式教学的高校创新人才培养模式[J].中国人民大学教育学刊,2022,(01):87-98.