洪慈攸

臺灣師範大學教育學院創造力發展所

電郵:un17364@apps.ntpc.edu.tw

戴凱欣

臺灣師範大學教育學院創造力發展所

電郵:star99xin@ntnu.edu.tw

【摘要】本研究探討在Math on the heart-attack數學遊戲中,學生的數學自我效能、遊戲焦慮與遊戲興趣對其心流體驗與持續意圖之關係。結果顯示數學學習自我效能與遊戲焦慮呈負相關;數學自我效能與遊戲興趣呈正相關;遊戲焦慮與心流體驗呈正相關;遊戲興趣與心流體驗呈正相關;心流體驗持續意圖呈正相關。

【關鍵詞】數學自我效能、遊戲焦慮、心流體驗、遊戲興趣、持續意圖

Abstract: This study aims to investigated students’ mathematical self-efficacy, gameplay anxiety, gameplay interest, flow experience and continuance intention during playing the “Math on the heart-attack” game. The research result reveals that mathematical self-efficacy was negatively associated with gameplay anxiety but was positively associated with gameplay interest; gameplay anxiety was positively associated with flow experience; gameplay interest was also positively associated with flow experience; flow experience was positively associated with continuous intention.

Keywords: mathematical self-efficacy, gameplay anxiety, flow experience, gameplay interest, continuous intention

1.前言

影響數學學習的因素甚是複雜,龔心怡(2008)研究指出教學者若能培養學生在數學學習上的動機、興趣和信念,使其在學習過程中產生正面且主動的態度,應可為學生帶來正面的學習成效。陳奕璇(2017)研究指出,兒童樂於遊戲,以及遊戲過程中潛在的學習效果。因此研究者期望將遊戲融入數學課堂中,進而營造學生的沉浸經驗,享受其中、樂於其中,利用遊戲趣味性,引發學生的學習興趣,也期望能促使學生持續參與學習的意願。競爭性的活動,易使個體感到焦慮,可能會影響學生學習表現,或進而影響內在的學習動機。洪榮昭等(2020)遊戲自我效能有效調解了玩家表現與遊戲快樂的關係,因此研究者加入數學自我效能用以預測、觀察,遊戲融入數學課堂是否能促使學生進行學習。許雯慧(2021)指出學生在學習過程中的心流體驗越強,則持續意圖也會越明顯。多元的教學方法和學習方式,不僅能豐富教學者的課堂,亦能增強學生的學習動機和興趣。基此,本研究欲探討使用遊戲進行的數學課堂中,學生數學自我效能、遊戲焦慮與情境興趣對心流體驗與持續意圖的交互關係。

2.文獻探討及研究假設

2.1.數學自我效能與遊戲焦慮之關係

Bandura(1986)的研究中所提出關於自我效能的功能和影響,相較於自我效能較低者,自我效能較強的個體在行為活動的選擇上、思考模式和情緒的反應、付出努力及執著的程度,以及新行為的習得或以習得習維的表現上,常能展現較高的行動力,並以正向的態度迎向挑戰。焦慮,起因於個體受到壓力的刺激,Hong等(2015)的研究中發現,焦慮有助於學生的表現,往往在焦慮降低後,對遊戲產生更大的興趣,研究結果也證實自我效能與焦慮是呈現相關的。根據上述文獻,本研究提出假設:H1:數學自我效能與遊戲焦慮具有顯著關係。

2.2.數學自我效能與情境興趣之關係

Bandura (1997)進而提出自我效能的定義:個體是否能夠成功自我組織並執行所要求的行為標的,而所做出的主觀判定;此判定將會影響個體所做出的選擇、付出的努力程度,以及面對困境時的堅持度 (卓建維,2016)。興趣常被定義為個體致力於對某一事件、想法、學科的心理狀態,在心理學上被視為一種正向的態度,而激發學習興趣可由情境興趣的建立,或是個人興趣的建立作為基礎(Hidi, 1990),而自我效能,可用以衡量興趣的中介作用,藉此可預示自我效能與情境興趣應具有正影響之關係。根據上述文獻,本研究提出假設:H2:數學自我效能與情境係趣具有顯著相關。

2.3.遊戲焦慮與心流體驗之關係

焦慮係指在執行或是思考某種行為或任務時所產生不安、憂慮、緊張交織而成的複雜情緒,其焦慮的發生以及強度和個體對於情境的主觀認知有關(張筱琳,2021)。Spielberge亦提出焦慮的過程模式:壓力─認知威脅─焦慮反應(魏盛霖,2013),競爭性的活動也被視為壓力的來源之一,進而導致焦慮增加(McMorris, Sproule, Turner, &Hale, 2011)。心流,係指個人透過專心致志於從事一項活動,進而達到欣然「忘我」的境界,要使個體能在學習活動過程中產生心流經驗,取決於學習活動是否能夠吸引學習者,使其感到滿意,進而促使學習者自發性的去學習(洪維辰,2020),根據上述文獻,本研究提出假設:H3:遊戲焦慮與心流體驗具有顯著關係。

2.4.遊戲興趣與心流體驗之關係

興趣雖然是短暫的,但卻是個人興趣形成過程中不可或缺的因素,多樣的愉快情境經驗,能促使學生將其發展成個人興趣。Csikszentmihaly(1975)提出心流理論,係指個體完全沉浸在某種活動或情境中,亦指內在動機的最佳狀態,擁有較好的主觀感知經驗,個體產生心流體驗意謂著正處除內在動機的最佳狀態,而遊戲興趣能有效提升學生的內在動機,故本研究進而預測遊戲興趣與心流體驗二者間具有交互關係存在。根據上述文獻,本研究提出假設:H4:遊戲興趣與心流體驗具有顯著關係。

2.5.心流體驗與持續意圖之關係

Csikszentmihaly(1975)認為知道如何控制內在體驗的個體將擁有決定人生品質的能力,當個體進入心流體驗的時間越長、越多,將有助於提升本身的幸褔感、滿足感。侯正裕(2017)

研究發現,一旦個體進入心流狀態,便能使個體達到流連忘返的體驗,其心流經驗具有增強自我內在動機的機制,促使個體將重複相同的行為,以達到再次體驗娛樂的愉悅感受,換言之,每重複相同行為,心流經驗帶來的感受也更加強烈,持續使用的意圖也就更強烈。根據上述文獻,本研究提出假設:H5:心流體驗與持續意圖具有顯著關係。

3.研究設計

3.1.研究模式

本研究為探討使用遊戲進行的數學課堂中,學生數學自我效能、遊戲焦慮與情境興趣對心流體驗與持續意圖的交互關係,其中「數學自我效能」為自變項;「遊戲焦慮」、「情境興趣」為中介變項;「心流體驗」、「持續意圖」為依變向。進行各變項間相互關係之研究。

3.2.研究實施步驟

本次教學實驗為期一個月,每週一次,共計四次教學實驗。本研究以團體施測方式進行,由研究者親自進行施測。在教學期實驗期間,場地為不受打擾的教室,每週開始新進度之前,先讓研究參與者進行Math on the heart-attack遊戲,完成當週相對應任務內容,讓學習者以循序漸進的方式,習得目標概念。課堂中根據學習者表現,給予指導,了解學習者進行遊戲學習的情形,以確認概念形成順利與否,在最後一次教學實驗後,發放問卷給參與者進行填寫,問卷施測前,研究者會先說明指導語,在測驗結束之後,研究者將向受測者說明此測驗目的。

3.3.研究參與者

本研究之研究參與者為五年級學生,其中包含男生二十九人(54.7%)、女生二十四人(45.3%),共五十三人。

3.4.教學工具

3.4.1.Math on the heart-attack

仿照傳統撲克牌心臟病遊戲,隨機分組進行,每組皆有兩副撲克牌共108張卡牌;A代表為1、J代表為11、Q代表為12、K代表為13、Joker代表為20。緊接著將卡牌分配給每一個玩家,學生不能先行翻閱自己的卡牌內容,將牌背朝上面對自己,而出牌時從最上方一張開始放置中央。遊戲開始前先決定出排順序(逆時鐘或順時鐘),此順序亦為抽取任務卡順序,需依照任務卡內容進行遊戲,例如:「2的倍數」,依序出牌,翻開的同時,如果發現翻開的數字符合任務卡內容時,所有玩家就要立刻朝著中央的排堆拍下去,最慢拍的人或是誤拍者就要把中央的所有卡牌納入自己手中,並由那個玩家重新開始出牌。遊戲最終的目標是要將手中的卡牌出完,每當小組中有一人手上卡牌均離手,則該輪遊戲結束,該玩家取得勝利。

3.5研究工具

本研究屬於量化驗證性研究,資料藉由問卷調查的方式蒐集而來,問卷內容由文獻探討及過去具有信度、效度的問卷內容,參考專家學者建議及其理論建構編修及發展而來,並經由專家學者審查,以確認問卷內容的適當性及語詞使用的流暢度。本研究的問卷採用李克特五點量表,以1代表非常不同意、2代表不同意、3代表普通、4代表同意和5表示非常同意的尺度作為評量標準。問卷回收後,使用PLS2與SPSS23進行相關分析,以確認量表的適切程度,並進行研究架構的驗證。問卷內容包含數學自我效能6題,遊戲焦慮5題,情境興趣9題,心流體驗5題,持續意圖6題,共31題。

4.研究結果

4.1.信度與效度檢驗

4.1.1.信度

本研究透過Cronbach’s α檢驗量表的內部一致性,並以組合信度(compositereliability,CR)來進行信度的複驗。Tabbakh與Freeland-Graves (2016)指出Cronbach’s α值若高於.6則視為可接受標準,Hair等(2010)建議CR值應超過.7的標準,而本研究Cronbach’s α值介於.764~ .937,CR值介.843~ .950,皆符合建議標準。

4.1.2.效度

收斂效度由FL與平均變異數抽取量(averaging variance extracted,AVE)來判別。依照Hair等人(2010)的說法,.5以上的因素負荷量是適當的。若低於此數值的題項應予以刪除,而本研究中被保留的所有題項皆符合學者建議之標準,其中數學自我效能的FL數值介於.797~.937,遊戲焦慮的FL數值介.809~.927,情境興趣的FL值介於.440 ~.901,心流體驗的FL數值介於.414 ~.850;此外AVE若要高於.5以上,表示因素負荷量皆須高於.7以上,考量數據資料的實際面向,AVE亦可以高於.36 以上為接受之標準(Fornell & Larcker, 1981)。本研究中被保留題項的AVE值介於.523~.765,如表1所示。

構面區別效度要求確保兩個潛在變量X與Y之間的相關性低於統一性(Franke & Sarstedt,2019),若每一構面的AVE平方根大於其他構面的皮爾森相關係數值,就代表該構面具有區別效度(Awang,2015),而分析結果顯示,本研究中每一個構面皆具有區別效度。

4.2.研究模式驗證

本研究根據文獻探討作為研究模式架構的基礎,研究方法主要結合了路徑分析和因素分析並以結構方程式PLS2驗證研究假設模式與樣本資料之間的適配程度。

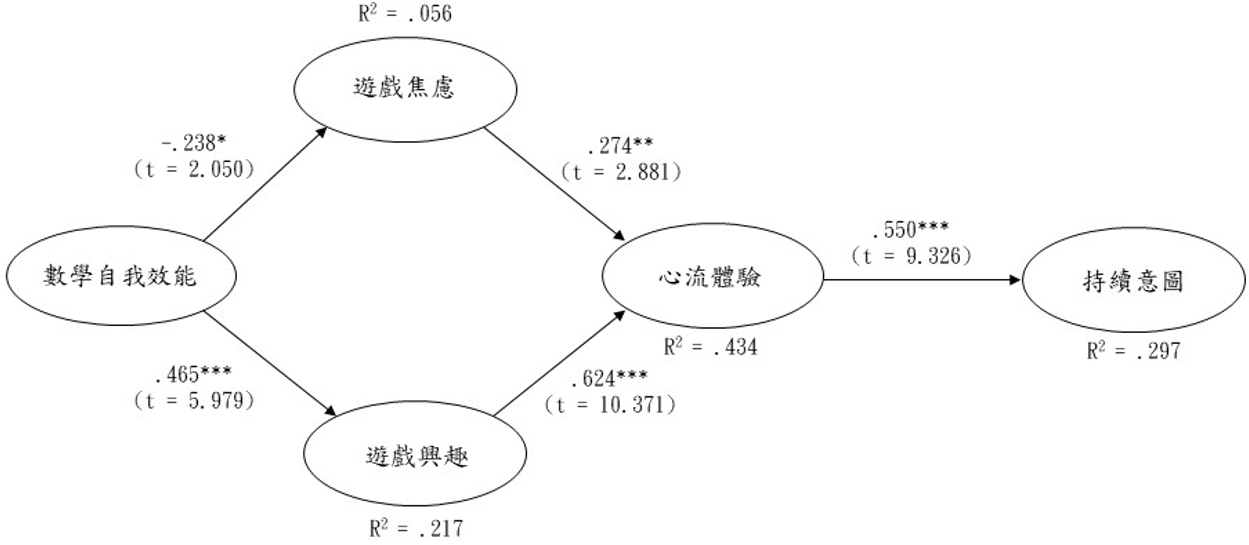

其中,數學自我效能對遊戲焦慮具有顯著負相關(β = -.238* , t = 2.050 , p < .05),數學自我效能對情境興趣具有顯著正相關(β = .465*** , t = 5.979 , p < .001),遊戲焦慮對於心流體驗具有顯著的正相關(β = .274** , t = 2.881 , p < .01),情境興趣對於心流體驗具有顯著的正相關(β = .624*** , t = 10.371 , p < .001),心流體驗對持續意圖具有顯著的正相關(β = .550*** , t = 9.326 , p < .001)。數學自我效能對於遊戲焦慮的解釋力為5.6%,數學自我效能對於情境興趣的解釋力為21.7%,遊戲焦慮與情境興趣對於心流體驗的解釋力為43.4%,心流體驗對於持續意圖的解釋力為29.7%,如圖1所示。

註:*p < .05;**p < .01;***p < .001

圖1 研究模式驗證

5.研究討論

5.1.數學自我效能對遊戲焦慮具有負相關

自我效能除了是個體對於自我是否能獲得成功的信念,亦是促進學習的關鍵(洪榮昭等,2020)。Spielberger(1966)認為焦慮的產生起因於個體受壓力刺激,同時感知到這項壓力是一種具有危險性的威脅。競爭焦慮係指個體在比賽過程中感覺到緊張的經驗,會損害或影響學生的工作記憶,對學生的學習行為表現產生負面的影響(洪榮昭、詹瓊華,2018)。本研究結果與過去洪榮昭等(2018)及林昌臻(2020)等研究中皆發現,自我效能與焦慮呈現顯著負相關。除此之外,在過去研究中,自我效能感亦是學習與教育心理學中有效預測因素之一,因此個人特質與遊戲體驗亦會對個體的學習效能產生影響。而Math on the heart-attack是一款測試學生對於形成概念與否的桌遊,自我效能高者比較能持續的進行遊戲挑戰,且在遊戲中進行有效學習(Hamari,2016)。在龔心怡(2008)的數學學習研究中發現,自我效能感較高者,將會有較高的內在動機促使學習者進行學習;反之,當個體的自我效能感越低而又缺少良好的動機刺激,害怕或逃避數學學習的感受就會在不知不覺中慢慢提升。本研究驗證H1之結果顯示,數學自我效能與遊戲焦慮具有負相關,與前述研究結果相符。

5.2.數學自我效能對遊戲興趣具有正相關

自我效能係指個人對達成特定目標或行為時,進而相信自己具有充分能力能夠完成的信念,作為一種信念,自我效能決定個人在某種情境中的行為表現、情緒、思維及組織能力的改變(連雪玲,2021)。情境興趣(situational interest)係指個體受到外在環境(特別的主題或是情境)刺激影響下,所產生短暫性的興趣狀態,此狀態是對於特定時空背景或領域的相關認知(洪維辰,2021)。本研究結果與過去張佳琪(2020)、洪榮昭等(2020)研究發現自我效能與情境興趣、自我效能與遊戲興趣呈現顯著正相關。由於Math on the heart-attack是一種概念反覆運用的過程,學習過程中學生必須掌握情境並且解決問題。自我效能越高者,對特定的任務或特定情境中,展現較高的興趣,會以正向的態度進行學習相較於自我效能低落的學生,更能進行有效學習。本研究驗證H2之結果顯示,數學自我效能與遊戲興趣具有正相關,與前述研究結果相符。

5.3.遊戲焦慮對於心流體驗具有正相關

個體對於刺激所表現出反應的痛苦和喚醒狀態稱為焦慮(Anxiety),其中包含先前未接觸過的與不確定的情況,以及可能產生不良後果的可能性(洪榮昭等,2020)。Csikszentmihalyi(1975)提出當個體用盡全力接受挑戰並達成目標,極有可能產生心流,在掌握其心流體驗的當下,個體的技能和能力取得平衡,且目標明確具立即回饋,則人的注意力會更加凝聚,漸漸進入心無旁鶩的狀態。雖然過去的研究結果發現,遊戲焦慮跟心流經驗大都是呈現負相關,但本研究結果呈現正相關,造成此結果的因素可能是,在進行Math on the heart-attack需要極高的專注力及反應力,且勝負結果可能就在一瞬間決定,而導致學生在操作遊戲時,反而容易感到焦慮,但也因為焦慮程度高,使個體為了贏得勝利,更加專注於遊戲過程,也因為如此使得學生更加沉浸在遊戲中,進而產生心流體驗。本研究驗證H3之結果顯示,遊戲焦慮對心流具有正相關,與前述研究結果相符。

5.4.遊戲興趣對於心流體驗具有正相關

興趣,係指個體傾向於投入心力於某種事物或活動的心理狀態。然對比於趨於穩定而不易改變的個人興趣,情境興趣更強調個體會做出即時的改變以面對當下所處的環境或情境(王彥均,2017)。心流體驗具有使個體感到無法停止、全心投入、沉浸其中、愉悅、甚至忘記時間及滿足的感受,近年來不少研究發現,遊戲式教學能有效提升學習者的學習興趣,進而改善個體的學習成效(許雯慧,2021)。本研究結果與過去張佳琪(2020)的研究結果相同,在學習過程中學生的心流呈現W型,隨著教學者的引導下,學生的學習狀況漸入佳境,進而提升了個體的學習感受、動機使學生更能沉浸其中,產生更強的心流體驗,其心流體驗程度越高,且情境涉入的程度也會越明顯。本研究驗證H4之結果顯示,遊戲興趣對心流體驗具有正相關,與前述研究結果相符。

5.5.心流體驗對持續意圖具有正相關

心流,在個體從事活動時,覺得自己的技能面對目標任務是處在最佳的挑戰狀況下,使其專心致力於執行任務中,到達個體的能力顛峰(詹勳鴻等,2021)。持續意圖(continuance intention)是用以探討個體行為的要素之一,係指個人價值需求與自我觀念間互動關係呈現穩定而不易受外在干擾的狀態,若過往經驗使人感到舒服、美好,亦會成為影響個體對於系統參與度的因素之一,且願意長時間的投入其中(李珮瑢,2020)。當個體進入心流體驗的時間越長,就越能提升己身的幸福感。本研究結果與過去許雯慧(2021)的研究發現相同,若學生在學習過程中的心流體驗越強,則持續意圖也會越明顯。本研究驗證H5之結果顯示,心流體驗對持續意圖具有正相關,與前述研究結果不謀而合。

6.結論與建議

6.1.結論

本研究藉由Math on the heart-attack以及量表的應用,進行為期一個月的教學實驗,並透過文獻探討及過去研究提出五項假設,藉此瞭解在遊戲式教學的數學學習情境中,學生的數學自我效能、遊戲焦慮、心流體驗、情境興趣與持續意圖之關係。研究結果顯示:(1)數學自我效能與遊戲焦慮具有負相關;(2)數學自我效能與情境興趣具有正相關;(3)遊戲焦慮與心流體驗具有正相關;(4)情境興趣與心流體驗具有正相關;(5)心流體驗持續意圖具有正相關。

6.2.建議

自我效能已然成為預測學生動機和學習的有效指標(Zimmerman,2000),然在本研究中也驗證此觀點。研究結果顯示高自我效能學生在學習數學的過程,能透過遊戲對數學產生興趣,且有較佳的學習效果;然低自我效能學生會因為缺乏學習動機或刺激,逃避學習,在學習過程困難重重,致使學習效果不佳。因此,研究者以為,循序漸進調整遊戲問題之難易度,能培養學生之信心,以提升其自我效能、情境興趣及心流體驗。

參考文獻

王彥均 (2017)。比較資訊圖像和一般圖文對於讀者認知負荷、情境興趣、概念理解之影響:以奈米概念為例(未出版碩士論文)。國立交通大學。

卓建維(2016)。父母影響學習歷程及自我效能與學生情境興趣關係之研究-以國小高年級數學領域為例(未出版之碩士論文)。國立彰化師範大學。

周孜靜(2021)。在COVID-19下舞蹈補習班學生之線上學習舞蹈自我效能對其興趣、焦慮、心智投入、學習舞蹈信心及持續意圖之相關研究(未出版碩士論文)。國立臺灣師範大學。

林昌臻(2020)。以認知—情感多媒體學習理論分析虛擬實境教學應用於技術型高中汽車美容之學習保留相關研究(未出版碩士論文)。國立臺灣師範大學。

侯正裕 (2017)。線上遊戲外掛程式公平對玩家持續意圖的影響 電子商務研究, 15(1), 83-104.

洪榮昭、王志美、葉貞妮、吳鳳姝 (2020)。遊戲自我效能、遊戲興趣、認知負荷與地理桌遊的遊玩自信心提升之相關研究 教育科學研究期刊, 65(3), 225-250. https://doi.org/10.6209/JORIES.202009_65(3).0008

洪榮昭、詹瓊華 (2018)。共變推理遊戲:遊戲自我效能與後設認知影響遊戲中的焦慮、興趣及表現之研究 教育科學研究期刊, 63(3), 131-162. doi: 10.6209/JORIES.201809_63(3).0005

洪維辰(2020)。應用Classcraft提升國小六年級學童數學學習成就之研究(小論文)。國立臺灣師範大學。取自:https://fliphtml5.com/ahrta/blcc/basic

張佳琪 (2020)。成就情緒理論探討VR情境焦慮、VR情境興趣與學習遷移之相關研究(未出版碩士論文)。國立臺灣師範大學。

張筱琳(2021)。成人自閉特質、社交應對偽裝與焦慮之相關(未出版之碩士論文)。國立屏東教育大學。

許雯慧(2021)。Comput-up遊戲對於學習者的人機失敗歸因、心流經驗與持續意圖之相關:以國中國語文教材為例(未出版碩士論文)。國立臺灣師範大學。

連雪玲(2021)。國小教師數學素養教學與評量自我效能之研究(未出版之碩士論文)。國立臺中教育大學。

陳奕璇 (2017)。檢視悅趣化學習的實踐:以遊戲式電子繪本為例 臺灣教育評論月刊, 6(9), 311-313.

詹勳鴻、楊舜安、張峻瑋、馬浩瀚 (2021)。遊戲動機、心流經驗、情緒與持續遊玩意願之研究-以電子射擊遊戲為例 觀光與休閒管理期刊, 9(2), 81-96. https://doi.org/10.6510/JTLM.202112_9(2).0007

魏盛霖(2013)。中學射箭選手成績之心理變因:特質性焦慮與狀態性焦慮(未出版之碩士論文)。國立臺灣師範大學。

龔心怡 (2008)。影響數學學習成就相關因素之探究:數學自我概念與數學自我效能 研究與創新, (9), 6-7. https://doi.org/10.29603/ZHWHGX.200809.0003

Awang, Z. (2015). SEM made simple, a gentle approach to learning structural equation modeling. MPWS Rich.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Prentice-Hall, Inc.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavior change. Psychological Review, 84(2), 191-215.

Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond boredom and anxiety. San Francisco: Jossey-Bass.

Franke, G., & Sarstedt, M. (2019). Heuristics versus statistics in discriminant validity testing: A comparison of four procedures. Internet Research, 29(3), 430-447. https://doi.org/10.1108/IntR12-2017-0515

Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2-24. https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203

Hamari, J., Shernoff, D. J., Rowe, E., Coller, B., Asbell-Clarke, J., & Edwards, T. (2016). Challenging games help students learn: An empirical study on engagement, flow and immersion in game-based learning. Computers in Human Behavior, 54, 170-179. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.07.045

Hidi, S. (1990). Interest and its contribution as a mental resource for learning. Review of Educational Research, 60(4), 549-571. https://doi.org/10.2307/1170506

McMorris, T., Sproule, J., Turner, A., & Hale, B. J. (2011). Acute, intermediate intensity exercise,and speed and accuracy in working memory tasks: A meta-analytical comparison of effects. Physiology and Behavior, 102(3-4), 421-428. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2010.12.007

Spielberger, C. D. (1966). Theory and research on anxiety. In C. D. Spielberger (Ed.), Anxiety and behavior (pp. 3-12). Academic.

Tabbakh, T., & Freeland-Graves, J. (2016). Development and validation of the multidimensional home environment scale (MHES) for adolescents and their mothers. Eating Behaviors, 22, 76-82. https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2016.03.031

Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 82-91. https://doi.org/10.1006/CEPS.1999.1016