周亮

江南大学 江苏“互联网+教育”研究基地

电邮:2807117280@qq.com

陈明选

江南大学 江苏“互联网+教育”研究基地

电邮: chenmx@jiangnan.edu.cn

【摘要】项目化学习是一种基于真实问题,注重学生的协作探究,需要产生可见的成果、并向他人展示的一种学习模式。为了使得项目化学习更好的与学科教学深度融合,提高学生对知识的理解程度,本研究提出了基于大概念的课程项目化重构双塔模式,并结合具体实践对双塔模式进行了介绍。

【关键词】项目化学习、大概念、课程重构、深度理解

Abstract: Project-based learning is a learning model based on real problems, focusing on collaborative inquiry by students, which needs to produce visible results and show them to others. In order to deeply integrate project-based learning with discipline teaching and improve students' understanding of knowledge, this study puts forward the two-tower model of curriculum project-based reconstruction based on big concept, and introduces the two-tower model based on concrete practice.

Keywords: Project-based learning, Big Idea, Curriculum reconstruction, Deep understanding

1. 前言

项目化学习(Project-Based Learning,简称PBL)是基于基尔帕特里克(Kilpatrick,1918)和杜威(Dewey,1986)的项目教学法而发展起来的一种教学策略。杜威 (1986)认为学生是学习过程中主动的探究者,使学生成为主动的学习建构者是PBL的主要特点。而后,克伯屈首次提出并实践了项目化学习的概念。项目化学习自诞生以来,由于其情境的真实性和学习者高昂的学习兴趣等特点,实现了以学生为中心,注重学习方式与学习活动重构的教学改革,使得项目化学习模式迅速发展到职业教育、高等教育以及K12教育,在教育领域引起了很大的反响。

项目化学习的设计起点是将课程项目化重构,通过重构的项目化课程驱动学生在完成项目的过程中学习知识。但是,项目化学习也存在着一些问题。项目化学习与具体学科的结合做的研究不够细化,对于课程的项目化重构较为粗浅,大多浮于整体的教学设计、步骤流程方面,关于教学内容编排和具体教学方法如何实施的研究较少,也较少关注在实际教学中的每个环节的教与学的互动的细致研究(孙思佳,2019)。

因此,如果采用科学的理论和方法对课程项目化重构,使得项目不再流于形式,而是承载着核心知识和概念,使学生在完成项目的过程中学习到课程最核心最重要的内容,或许可以使得学生的学习进入深层次。目前,围绕大概念进行课程设计以促进学生核心素养的发展已经受到很多人的关注(李刚等,2018),这为项目化学习课程重构提供了新的思路。

2. 课程项目化重构:项目化学习设计的先决条件

课程项目化重构是项目化学习有效实施的重要前提。项目化学习的目的和形式均是要打破传统课堂教学的限制,把课堂还给学生,但是当前的课程教学尤其是教学内容编排的限制很难使项目化学习有效的开展,课程项目化重构面临着诸多困难。

2.1. 项目化课程的本质内涵

2.1.1.项目化学习的本质内涵

从长远目标来看,传统课堂教学强调知识的广度,目标是培养在标准成绩测试中获得成功的学生;PBL强调知识的深度,最终的育人目标是培养具备高阶思维、核心素养、自觉和持续进行终身学习的学生。项目化学习非常重视知识的传授,其强调通过设计承载知识的项目和问题,使学生在探究问题的过程中学习知识,深度理解知识,掌握知识背后隐藏的态度、思维、技能等。

2.1.2.项目化课程的本质特征

项目化课程是指以项目的形式编排课程内容,本质上是一种主题式整合课程,主要是通过重构课程核心知识体系,用项目承载核心知识的方式重新编排课程教学内容。众多的研究表明项目化课程这种主题探究式的教学和学习不仅使学生掌握知识,而且提高了他们解决问题的能力、批判性和创造性的能力、终身学习能力、沟通能力、团队合作能力、对变化的适应能力和自我评价能力 (Khoirietal.,2013)。由此观之,项目化学习在课程教学中实施成功的关键在于如何科学、有效的设计核心知识,重构项目化课程。

2.2.课程项目化的困境

2.2.1.课程项目化重构不彻底导致知识体系不完整

在实际教学中,一般很难使课程完全项目化,结合笔者在与一线教师的沟通交流和笔者所在团队的研究发现,主要存在两种因素制约。一是受限于学校的教学计划要求,大部分项目化实践都是挑选某门课程的部分章节进行设计和实施。二是受限于部分教师的设计能力与态度。项目化学习要求教师在课程真正实施前后需要做非常多的准备,需要重新设计原有的知识体系,重构原有的课程结构,颠覆原有的教学模式,这样的工作量让教师很难坚持下去。由于设计的过程和内容太过庞大和复杂,对教师的设计能力也有较高的要求,很多教师掌握不了设计的核心,很难将课程完全项目化。

2.2.2.课程项目化重构缺乏科学合理的理论方法

在当前的教学实践中,教师进行课程项目化重构的方法大多采用经验式和依据原有课程体系进行设计。依据原有课程体系进行项目化重构有两个重要的缺陷,一是不能抓住课程的核心知识,设计的项目核心并不是课程需要掌握的核心知识,偏离了原有的课程初衷,其次是这种方式仅适合部分学段和课程,例如在小学语文学科就很难依据语文课本的结构设计出完全包含课程内容的项目。经验式重构是一种依据教师经验重构课程,主要依据教师多年的教学经验,知道教学的重难点和知识的应用范围,可以很容易的设计出符合要求的项目,但其缺点在于不够科学性和难以复制推广。

2.2.3.项目化学习较少集中在核心课程

一些研究发现,项目化学习在基础教育的应用多游离于核心课程之外,以综合实践活动的形式开展(张文兰等,2016)。从学科融合的角度分析可以发现,导致此种现象的一个重要原因是教师没有充分辨析出项目化学习与综合实践活动的差异。美国学者托马斯博士(Thomas J W,1998)认为,项目是课程的中心,项目化学习的本质特征就是其向心性,学生通过项目,接触和学习学科的核心概念和核心知识。而在教学实践中,很多教师在组织项目化学习时,只是针对教材的拓展内容开展项目,并没有涉及课程的核心知识,本质上与综合实践活动无异,并没有使得项目化学习和核心课程深度融合。

在这样的背景下,寻找科学有效的方法对课程进行项目化重构,将学科知识转化为项目式就显得尤为重要,这是将项目化学习彻底与学科教学融合的有效变革途径,也可以为项目化学习在各学段各学科中的应用与推广提供案例经验。

3. 大概念:实现课程项目化重构的新路径

在过往课程教学中的项目化学习一般是从课程教学流程、课程教学活动、课程教学模式等角度开展实施,很少会从课程教学内容的角度重构项目化课程。

3.1. 大概念与“学科大概念”的内涵解析

大概念,也可以翻译为大观念,英文Big Idea(Big Ideas, Big Concept)。布鲁纳(Bruner. J. S)认为,无论教授哪类学科,一定要使学生理解该学科的基本结构,这有助于学生解决课堂内外所遇到的各类问题(李刚等,2018)。掌握事物的基本结构,就是用许多与其有意义联系的方式去理解知识,学习这种知识就是学习事物之间如何相互关联的。奥苏贝尔认为有意义的学习是通过新信息与学生认知结构中的有关概念相互作用才得以发生,学生是否能习得新信息,主要取决于他们已有认知结构中的核心概念。因此,在围绕大概念进行课程教学的实践时,教师必须深入了解什么是大概念,如何基于大概念进行课程项目化重构,进而开展项目化课程。

3.1.1.大概念的本质

怀特利(Whiteley. M,2012)认为大概念是理解的建筑材料,用以使人们能够联结其他零散的知识点。瓦托夫斯基认为,只有那些在长时段上仍然表现出内在本质性、高度概括性和普遍适应性的概念或观念,才能称为“大概念”(瓦托夫斯基,1989)。国内学者李志河认为(2022),大概念是一种具有复杂内涵的教育观念,其涵盖了某门学科内外知识体系之间横向和纵向的关联,是统摄学科知识内在一致性和外显多元性,体现学科知识体系有效概括力、包容力和解释力的上位概念。由此观之,大概念本质上是一种统摄学科知识体系,在学科知识内容和知识结构之间起到联结作用的具有高度概括性和普遍适应性的上位概念。

3.1.2.大概念与学科大概念的内涵

从课程内容的角度进行分析,大概念被认为是学科内容的重要组成部分,如埃里克森(H. L. Erickson,2007)认为大概念是指向学科中的核心概念,是基于事实抽象出来的深层次的、可迁移的概念。威金斯和麦格泰(Wiggins & Mctighe,2005)认为大概念能够将多种知识有意义地连结起来,是在不同情境中迁移知识的关键。也有研究从学科教育的角度分析大概念,如查尔斯(Charles. R. I,2005)认为数学学科的大概念是数学学习的载体和核心,并指出大概念对学生深度理解数学知识至关重要。我国学者对大概念的解读集中体现在大概念与学科课程的融合,李松林认为学科大概念有助于教师基于学科知识顶层设计,是有助于学生的学习迁移和深度理解的课程体系(2020)。王喜斌认为学科大概念能将零碎、散乱的学科知识点整合,聚焦核心任务,帮助学生深入探索学科本质特征,深度理解学科知识,提升学科核心素养能力(2018)。

综上所述,大概念是指向学科中的核心概念和核心知识,但没有指向具体学科。学科大概念是指向学科核心知识,从学科知识点中抽象出来的有助于重构知识体系,促进学生深度理解的深层次的、可迁移的上位概念。

3.2. 学科大概念对于课程项目化重构的意义

3.2.1.学科大概念为课程项目化重构提供了科学指导

大概念是课程知识网络中统领课程知识的关键节点。大概念处于课程知识的中心位置,其贯穿课程的知识体系。大概念锚定了课程知识的基本框架,让课程目标融入到课程和教学之中,为课程项目化设计提供了明确的指导。教师可以依据大概念清晰的把握课程的核心知识,确定相应的课程目标,设计蕴含该节点核心知识的项目。

3.2.2.学科大概念是课程项目化重构指向大单元设计的核心

在项目化学习中,通常会将几个单元的知识合并为一个项目,而如何使项目间或项目内各个任务间的逻辑关系体现出来对学生学习知识的连贯性十分重要。依据大概念设计的项目化课程逻辑性以及知识结构的可读性很强,有利于教师的设计。

3.2.3.学科大概念促进学生构建课程知识架构与认知结构体系

在课程设计和教学设计的实践中,一直存在的问题是目标的泛化,学生掌握的知识不成体系。而学科大概念是有助于明确教学核心任务和构建课程知识框架,学生在完成项目和任务的过程中可以清晰的“看”到课程知识框架,也容易建构属于自己的认知结构。学科大概念促进学生对课程知识的深度理解,形成学科概念。学科大概念促进知识点发生横向联结,在知识与知识之间形成联结通路,通过大概念形成知识网络。在现实生活中,具体的知识是容易忘记的,而其所形成的观念则不然。面对复杂问题时,学生依然能够联结相关零散的学科知识,能够根据线索正确找到解决途径。学科大概念可以促进学生发生知识联结,形成知识网络。

4. 基于大概念的课程项目化重构模式架构

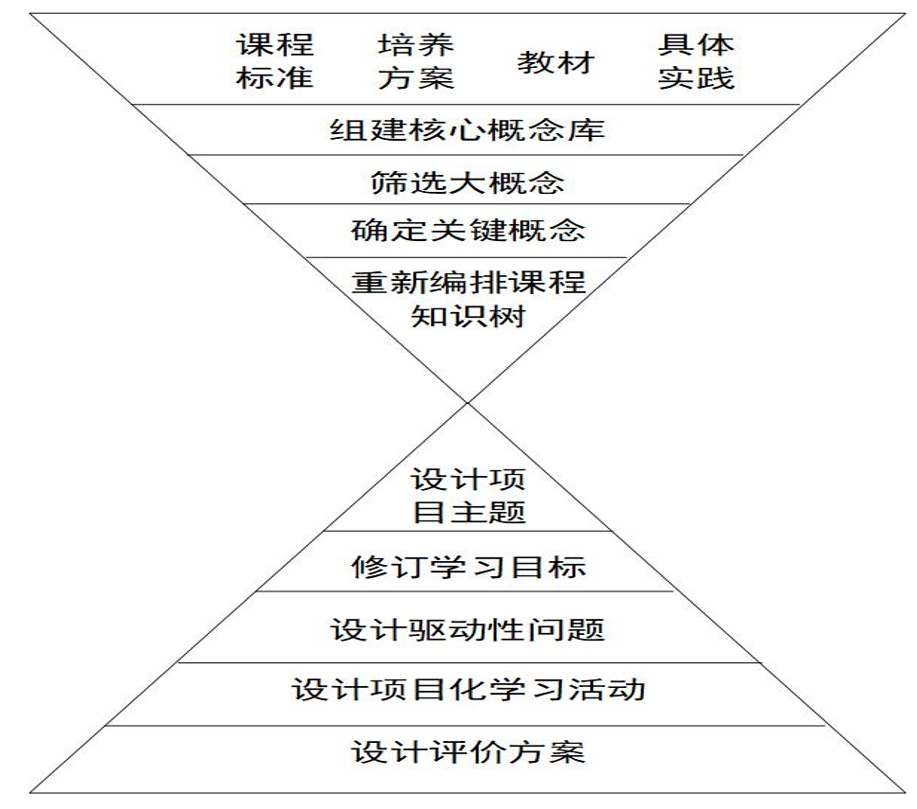

基于大概念的课程项目化重构模式是一种双塔模式,倒立金字塔主要是指向大概念构建的知识网络,主要包括组建核心概念库、筛选大概念、确定关键概念以及重新编排课程知识树,而正立金字塔指向项目化课程教学的设计,主要包括设计项目主体、修订学习目标、设计驱动性问题、设计项目化学习活动、设计评价方案,具体的基于大概念的课程项目化重构模式架构如图1所示。上述基于学科大概念的课程项目化重构双塔模式及实施流程应用于华东地区某职业院校。本文以大二下学期单片机课程为例,介绍单片机课程项目化重构的应用实践过程。

图1 基于大概念的课程项目化重构双塔模式

4.1. 倒立金字塔

4.1.1.结合课程标准,组建核心概念库

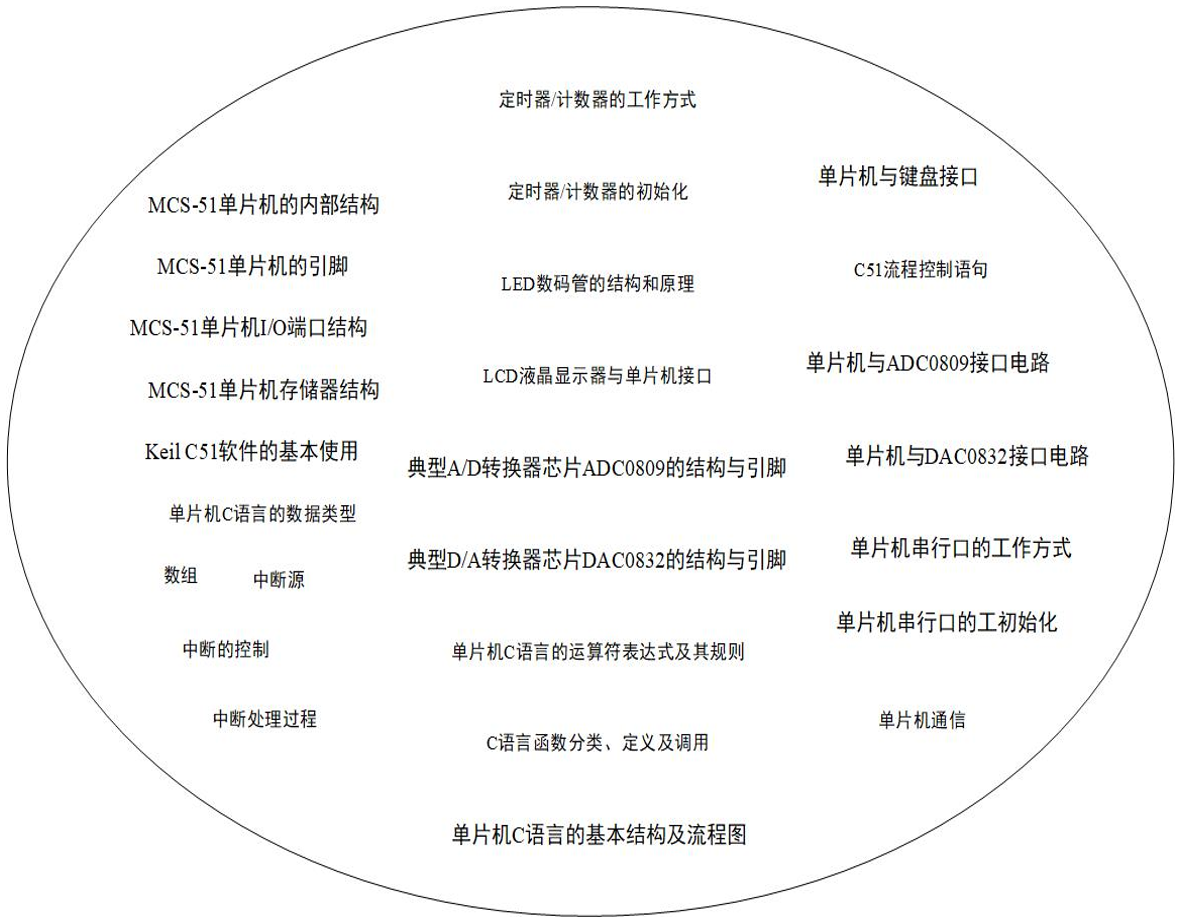

基于课程标准或教学大纲提取大概念是最基本的一种方式。教材内容是课程知识的直观体现,其也包括教学目标和评价标准,通过研读课程标准和教材,寻找其中的核心概念,例如以重要原则、重要概念等出现的陈述语句等。在实践中确定课程核心概念也是一种有效的方式,通过用人单位的职业要求和在具体实践中经常使用的概念词汇更是我们应该了解的核心概念。通过上述方式对课程的核心概念进行提取,组建核心概念库。本研究在实践过程中,结合《微控制器原理及应用》(单片机)课程的课程标准、教材(单片机应用技术(C语言版)第二版)、电气工程及其自动化专业的人才培养方案以及职业教育的职业要求,提取整理了该课程的核心概念,如图2所示:

图2 核心概念库

4.1.2.筛选确定大概念

核心概念库中的概念大多直接从课程标准、教学大纲、以及教科书等材料中获得的,并不总是科学合理的(李刚等,2018)。应对这种情况,通过专家咨询(征询学科专家的意见)、高频词筛选(在许多文件中一再出现的名词或短语)、深度追问(概念太过宽泛还是狭窄?能否在课程中连接更多的核心知识?是否契合课程标准或职业要求?)、归纳总结(根据教师本人的教学经验等)等方式进行核心概念的筛选,删除临时性的、非重点的核心概念,保留有效的核心概念作为学科大概念。

4.1.3. 明晰次级概念——关键概念

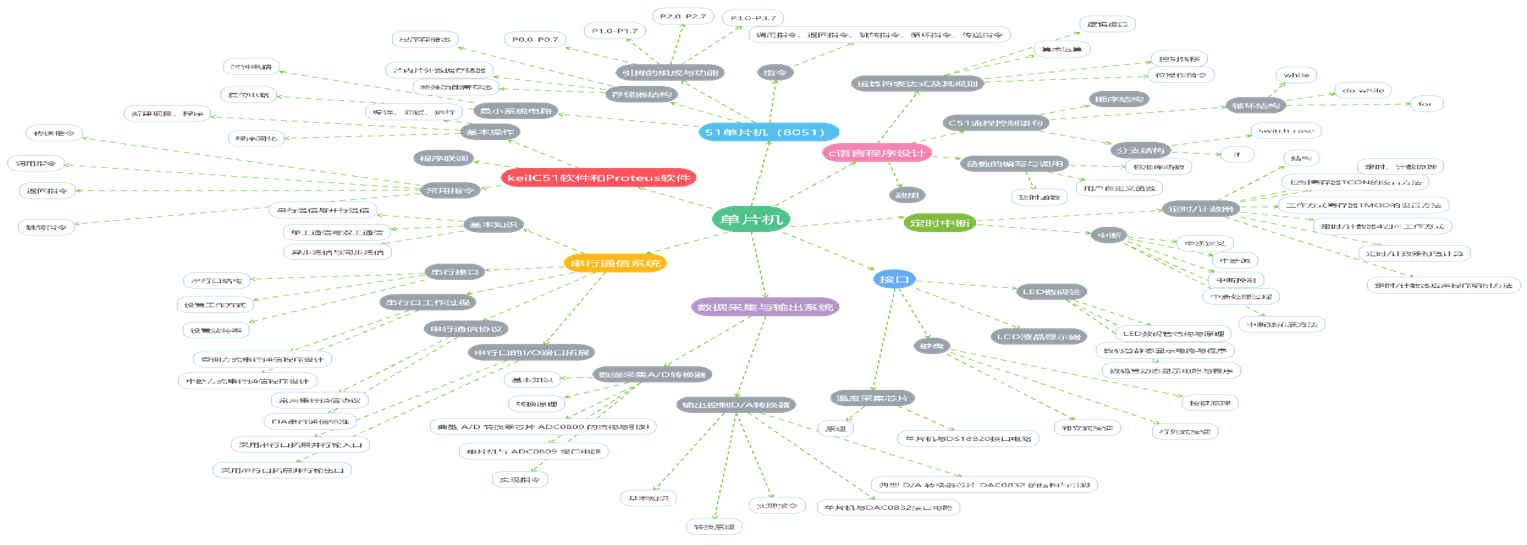

由于大概念是从课程知识中提取出的上位概念,具有高度概括性,缺乏指导课程教学的实用性,因此需要进行次级概念的分离。关键概念是由大概念拓展延伸出的具有知识属性的特定概念,可以用来确定设计、探讨以及思考的方向,关键概念包括要素理解和视角知识(Kajander A,2017)。要素理解是指每一个关键概念都是由一个要素体系支撑的,定义和确定这个要素体系可以更好的实施大概念;视角知识是指教师在了解学习大概念需要什么样的知识基础之上,还需要理解大概念与学生未来可能遇到情境的关联性。本研究得到的该课程的学科关键概念,如下图3所示:

图3 关键概念

4.1.4.重新编排课程知识树

确定关键概念之后,形成了以关键概念为节点的知识树枝干,还需要将知识重新填充到知识树中,形成完整的课程知识树。项目组教师对课程标准和教材进行内容梳理,将关键知识点一一列举汇总形成基本知识表。再通过与其他教师、学科专家的讨论交流中,将基本知识表进行深化重构,并结合前面所得到的关键概念,整合成一个以本课程知识为主,涵盖其他课程知识的“课程知识树”。结合以上研究和实践,本研究最终确定的学科知识树如下图4所示:

图4 学科知识树(单片机)

4.2. 正立金字塔

4.2.1.设计项目主题

项目主题介于大概念和关键概念之间,其功能就是整合相关联的关键概念并提出一个包含这些关键概念及其对应核心知识的学习主题,指明学习的方向。通常情况下,项目主题是学生学习过程中需要解决的主要问题,能够启发学生主动积极的去探究、思考,一般一个项目主题统摄2-4个关键概念。项目主题根据课程内容一般设计四到六个为宜,太少很难涵盖课程所有内容,太多容易削弱学习焦点。当一个项目化课程实施多个迭代时,就会形成相对稳定和成熟的项目主题库,这会为以后的教学提供极大的便利。

4.2.2.修订学习目标

项目化学习的基本目标是使学生掌握课程的核心知识,培养理解力以及发展成功素养。在课程项目化重构的过程中,要结合课程标准或教学大纲对学习目标的要求与项目化学习的培养目标充分融合,要充分考虑核心素养在课程中的落实。在编写学习目标时,需要采用表现性学习目标的方式。学习目标的评价指向学生的理解水平,关于理解水平的层次划分采用陈明选教授提出的理解五层级,理解层级从低到高分别是:解释、领会、应用、分析、创造。理解层级与编写学习目标时可能出现的动词如下表1所示:

表1 基于深度理解的学习目标分类

|

理解层级 |

释义 |

可能的动词 |

描写学习目标的案例(单片机) |

|

解释 |

运用既有资料对概念事实进行解释 |

解释、澄清、说明 举例、例证、例示 |

用自己的话对中断下定义并举例说明中断的优点 |

|

领会 |

对现象、事实、数据等进行可靠合理的说明,对所学内容发表看法 |

分类、归类、包摄 总结、抽象、概括 比较、对照、匹配 |

分类比较中断的4个寄存器 |

|

应用 |

能运用所学知识, 解决实际问题 |

执行、完成 实施、使用 |

完成定时器/计数器的初始化 |

|

分析 |

实现远迁移、洞悉移情的基础,它强调洞察不同事物的本质,找出联系及差异 |

区分、辨别、区别 组织、整合、分析 归属、解构 |

分析解构中断的优先级和嵌套 |

|

创造 |

对原有思维的超越。并非所有的理解都能达到创造,但创造一定是建立在理解的基础之上 |

生成、提出假设 计划、设计、构建 |

能够利用定时器、计数器的相关知识实现时间间隔是 1S 的流水彩灯设计 |

4.2.3.设计驱动性问题

在项目化学习中,驱动性问题的设计是项目完成好坏的关键。好的驱动性问题可以充分调动学习者的探究动机和学习兴趣,引导学生在探究的过程中深度思考、在解决问题的过程中实现对知识的深度理解。驱动性问题的设计首先要紧扣学习目标,要具有挑战性,要直指项目主题的核心知识内容;其次是要源自生活的,能激发学生的学习兴趣;驱动性问题也是开放式的、可衍生的问题,而非简单的用“是”或者“不是”回答。

4.2.4.设计项目化学习活动

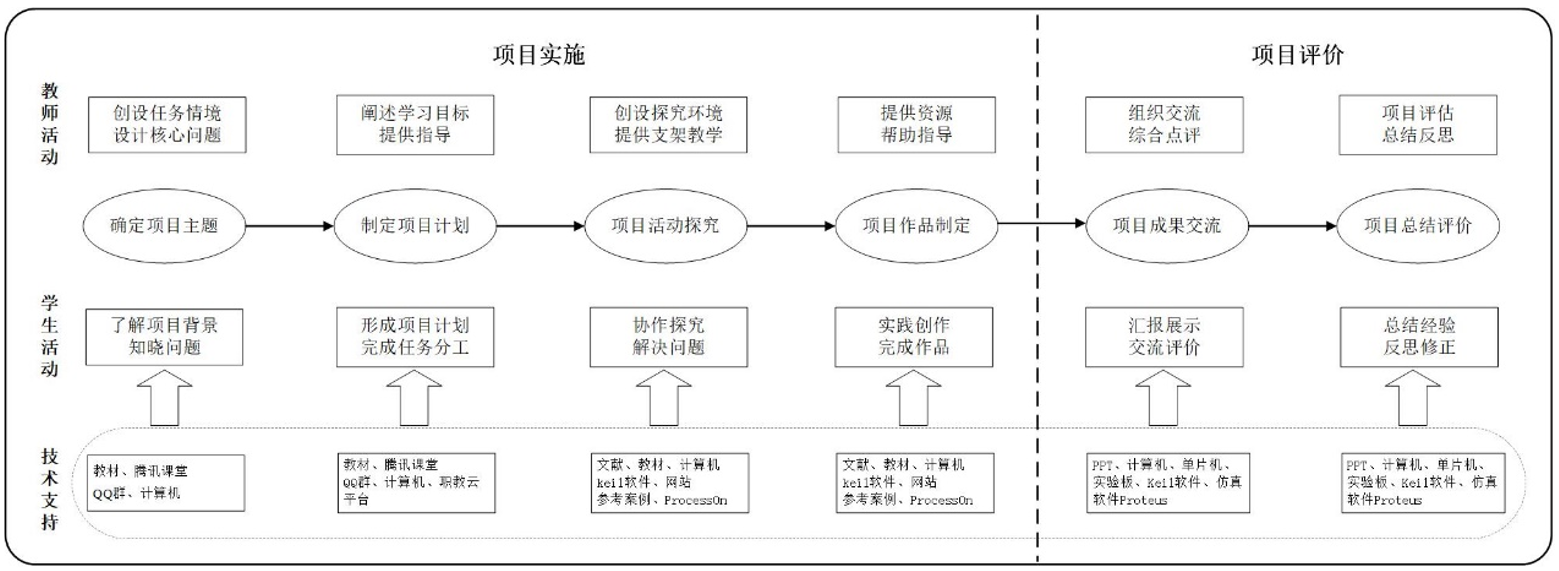

在完成以上步骤之后,需要对项目化课程的核心过程即项目化学习活动进行精细化设计,将项目化学习的实施脉络清晰展现。除了学习活动设计以外,还需要设计支撑学习活动进行的学习环境、项目计划等。学习活动主要包括两个部分,一个是项目实施,一个是项目评价。

图5 项目化学习活动流程

4.2.5.设计评价方案

项目化课程的评价内容主要包括学生理解水平的评价、项目成果的评价以及个人反思总结的评价(见表2)。根据评价的内容,可以将评价工具分为四类。第一类是收集学生在完成项目任务过程中的表现,用于记录进展、个人表现,也包括阶段总结等;第二类是给对学生的作品进行评价,给学生提供作品展示和汇报的机会,包括对作品的介绍、设计方案以及设计过程的描述、问题解决方案的理由依据等;第三类是采用测试、问卷、访谈、观察、操作等工具确认学生对课程知识的理解程度;第四类是通过个人反思总结对学生学习过程的元认知进行表征,包括课程内容整体框架、自己的收获、自己的困惑等。

5. 总结

项目化学习存在学习浅层化、对于课程的项目化重构较为粗浅等问题。为了使得项目化学习更好的与学科教学深度融合,使得学生的学习深层化,本研究围绕大概念提出了课程项目化重构的有效方法和步骤,从重新设计编排核心知识的角度对课程进行了彻底的项目化重构,提出了基于大概念的课程项目化重构双塔模式,并结合具体实践案例对双塔模式进行了解释。本文对双塔模式的倒立金字塔做了较为详细的介绍,对项目实施和评价的过程提及较少。在之后的研究中,会对该模式的具体实施效果进行分析,包括学生的学习效果和满意度以及教师的满意度和认可度。

参考文献

李刚&吕立杰.(2018).大概念课程设计:指向学科核心素养落实的课程架构. 教育发展研究(Z2),35-42. doi:10.14121/j.cnki.1008-3855.2018.z2.007.

李松林.(2020).以大概念为核心的整合性教学. 课程.教材.教法(10),56-61.

李志河,刘杜娟,王强,聂建文 & 林欢.(2022).教育技术学学科“大概念”蕴意、路径及模式. 现代教育技术(02),24-36.

孙思佳. (2019). 项目化学习研究的文献述评.科教文汇(上旬刊),2019(03):54-56.

王喜斌.(2018).学科“大概念”的内涵、意义及获取途径. 教学与管理(24),86-88.

张文兰,张思琦,林君芬,吴琼 & 陈淑兰.(2016).网络环境下基于课程重构理念的项目式学习设计与实践研究. 电化教育研究(02),38-45+53.

(美)瓦托夫斯基著(1989).范岱年,林夏水,金吾伦等,译.科学思想的概念基础.北京:求实出版社,1989:13-16.

Charles, R. I., & Carmel, C. A. (2005). Big ideas and understandings as the foundation for elementary and middle school mathematics. Journal of Mathematics Education, 7(3), 9-24.

Dewey, J. (1986, September). Experience and education. In The educational forum (Vol. 50, No. 3, pp. 241-252). Taylor & Francis Group.

Erickson, H. L. (2007). Stirring the head, heart, and soul: Redefining curriculum, instruction, and concept-based learning.

Kajander, A., & Lovric, M. (2017). Understanding and supporting teacher horizon knowledge around limits: a framework for evaluating textbooks for teachers. International journal of mathematical education in science and technology, 48(7), 1023-1042.

Khoiri, W., Rochmad, R., & Cahyono, A. N. (2013). Problem based learning berbantuan multimedia dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Unnes Journal of Mathematics Education, 2(1).

Kilpatrick, W. (1918). The project method. Teachers college record, 19(4), 319-335.

Thomas, J. W. (1998). Project based learning overview. Novato, CA: Buck Institute for Education, 3.

Whiteley, M. (2012). Big ideas: A close look at the australian history curriculum from a primary teacher's perspective. Agora, 47(1), 41-45.

Wiggins, G., Wiggins, G. P., & McTighe, J. (2005). Understanding by design. Ascd.