马慧雯

华南师范大学教育信息技术学院

电邮:mahuiwen2021@163.com

【摘要】 本文采用文献研究法、比较分析法,对美国、澳大利亚、新加坡三国计算机教育框架及ICT课程框架进行解读及比较分析。研究发现,各国对ICT课程的规划安排均体现了时代要求,强调计算思维,注重学生能力的发展。最后对我国信息技术课程提出注重课程整体衔接、注重全面能力发展、注重课程实用价值、注重多样精准评价四个发展建议。

【关键词】 计算机教育框架、ICT课程、信息技术课程、国际比较

Abstract: This paper uses literature research method and comparative analysis to interpret and comparatively analyze the computer education framework and ICT curriculum framework in the United States, Australia, and Singapore. It is found that the planning arrangements of ICT curriculum in each country reflect the requirements of the times, emphasize computational thinking, and focus on the development of students' abilities. Finally, four development suggestions are proposed for China's IT curriculum, which focus on overall curriculum articulation, comprehensive ability development, practical value of curriculum, and diverse and accurate evaluation.

Keywords: Computer education framework, ICT curriculum, Information technology curriculum, International comparison

1.背景

进入21世纪以来,随着ICT(Information Comunication Technology,信息通信技术)的不断更新与迭代,培养大量高端信息科技人才,以信息技术创新抢占科技高地,已然成为全球各个国家的重大发展战略。而ICT课程作为信息技术教育的重要载体,是培养信息社会合格公民的重要途径,对新世纪人才培养起着举足轻重的作用。《2006- 2020 年国家信息化发展战略》也提出了国民信息技能教育培训计划,要求在全国中小学普及信息技术教育,建立完善的信息技术基础课程体系,优化课程设置,丰富教学内容,提高师资水平,改善教学效果(中华人民共和国中央人民政府, 2006)。而了解发达国家的ICT课程的目标、内容、实施和评价,有利于为我国信息技术课程的优化,可以为推进ICT课程的发展提供一定建议和帮助。

2.方法与过程

2.1.比较对象选取

本研究主要选取美国、澳大利亚、新加坡国家进行比较。三个国家位于不同地区,均为发达国家,教育信息化程度较高。美国是最早对信息化进行战略规划的国家,在其信息化战略部署下,培养了许多杰出的信息科技人才,是名副其实的科技强国;澳大利亚的数字经济正以其他经济体两倍的速度进行增长(朱益明 & 顾凤佳, 2017),其信息化发展十分迅猛;新加坡与中国同处东亚,也是较早进行信息化战略部署的国家之一,除了具备与中国相似的文化外,在国际大规模测试(如PISA和TIMSS中),均有着不俗的表现。

2.2.方法与过程

本研究关注美国、澳大利亚、新加坡等国家的ICT课程,采用文献研究法、比较研究法,收集近年来各国与ICT课程推进相关的政策文件、ICT课程大纲,基于贝雷迪比较范式,以描述、解释、并置、比较四个步骤对各国ICT课程的课程目标、课程内容、课程实施以及课程评价进行横向国际比较,梳理比较出各国的共性与特性,以期为我国ICT课程改革提供优化建议。

3.ICT课程概述及比较

3.1.ICT课程目标

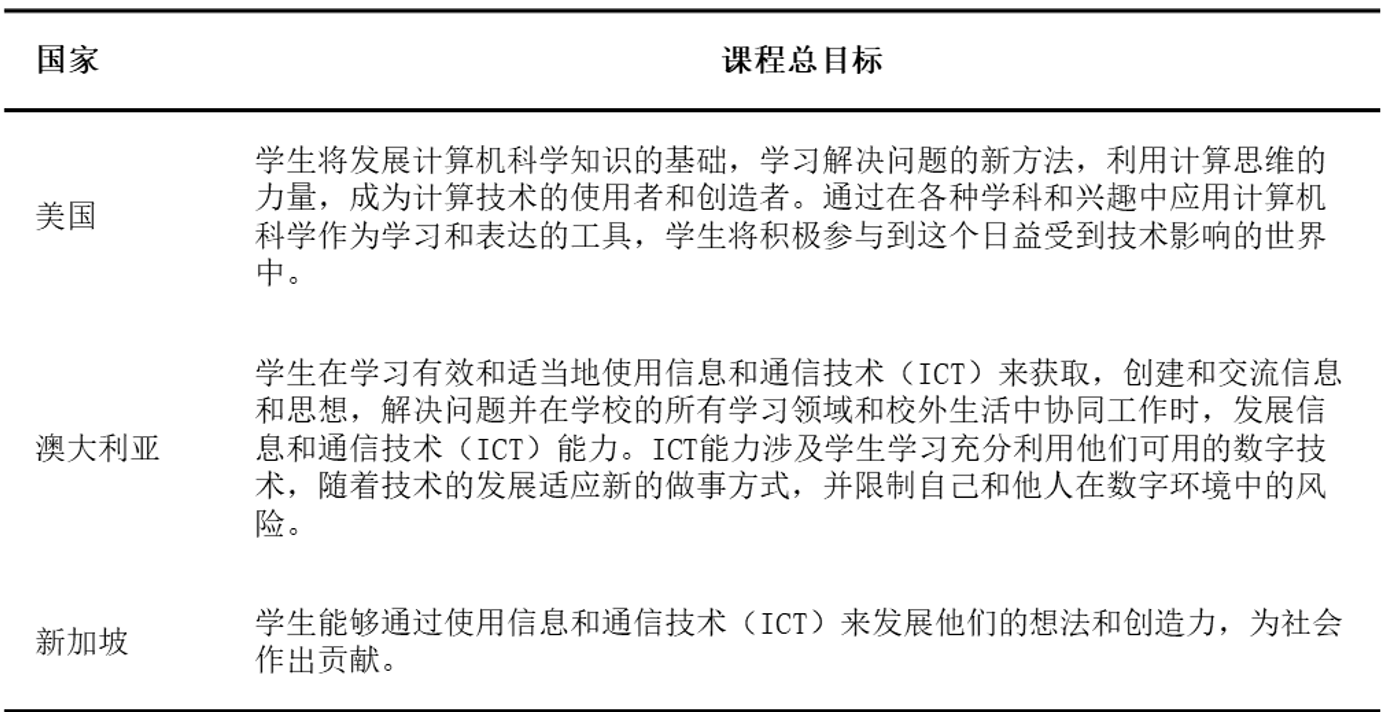

2016年,在美国的计算机科学教师协会(CASTA)发布的《K-12 计算机科学框架 (K–12 Computer Science Framework)》中,课程的总目标为:“学生将发展计算机科学知识的基础,学习解决问题的新方法,利用计算思维的力量,成为计算技术的使用者和创造者。通过在各种学科和兴趣中应用计算机科学作为学习和表达的工具,学生将积极参与到这个日益受到技术影响的世界中。(CSTA, 2016a)”

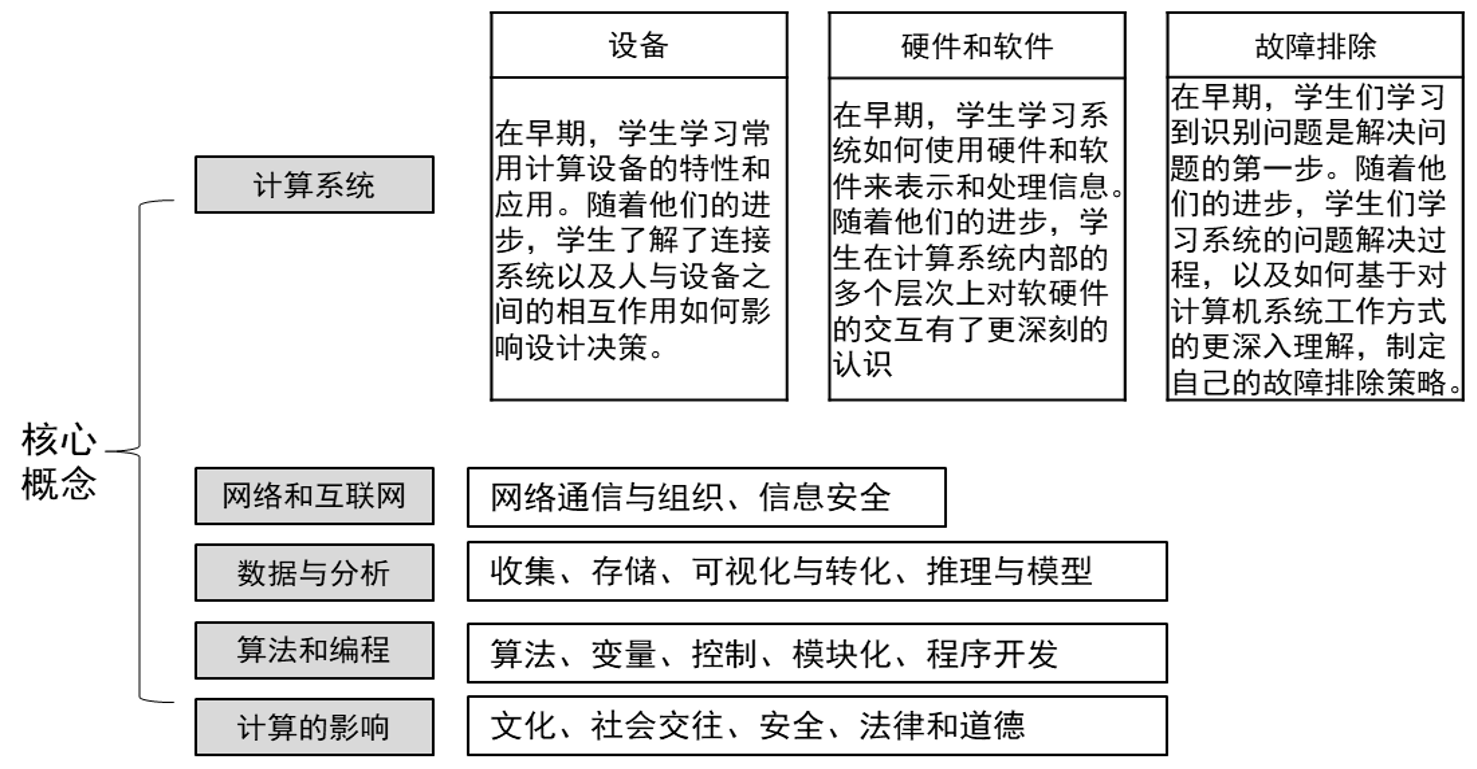

2012年,国际教育技术协会(ISTA)与CASTA共同发布了K-12计算机科学标准(CSTA K–12 CS Standards),并在2017年对K12计算机科学标准进行了修订。《标准》包含两部分内容,分别是核心概念和核心实践。其中核心概念主要包括以下的五个维度:1)计算机系统 2)网络与互联网 3)数据与分析 4)算法与编程5)计算机科技带来的影响。而核心实践包含以下的七个维度: 1)培育包容性计算文化 2)围绕计算进行协作 3)识别和定义计算问题 4)开发和使用抽象 5)创建计算工件 6)测试和提炼计算工件 7)关于计算的交流(CSTA, 2016b)。《标准》的修订体现了未来的教育需求和计算机学科本质,基于全纳教育的理念,使得标准可实践和可操作(王学男 & 林众, 2021)。概念和实践结合于在一起,既可以作为项目、课程和活动的重点,也可以为研究不同的教学方法提供情境。

2009 年,澳大利亚政府正式成立了负责国家课程改革的澳大利亚课程评估与报告管理局(Australian Curriculum,Assessment and Reporting Authority,简称 ACARA),并提出了八个学习领域,后又分成了多个学科。其中ICT 能力是澳大利亚基础教育阶段(F-10 )中的一种重要综合能力。澳大利亚的ICT能力课程目标为:学生在学习有效和适当地使用信息和通信技术(ICT)来获取,创建和交流信息和思想,解决问题并在学校的所有学习领域和校外生活中协同工作时,发展信息和通信技术(ICT)能力。ICT能力涉及学生学习充分利用他们可用的数字技术,随着技术的发展适应新的做事方式,并限制自己和他人在数字环境中的风险(ACARA, 2009b)。

ICT能力的关键思想被组织成五个相互关联的元素,分别包括使用ICT时应用社会和道德协议和实践 、利用ICT技术进行调查、利用ICT技术进行创造、与ICT技术通信 、管理和操作ICT技术。

在新加坡教育部于2020年修订的O级课程信息技术课程(Computing)中,其指出,信息技术课程的目的是让学生能够通过使用信息和通信技术(ICT)来发展他们的想法和创造力,为社会作出贡献(Ministry of Education, 2020)。

新加坡的计算机教育框架包括三个方面:计算机是一门科学、 计算机作为一种工具、 社会中的计算机。其中,计算机是一门科学强调学生的计算思维以及能够进行系统的思考;计算机作为一种工具要求学生能够使用计算机设备和应用软件;社会中的计算机需要学生在其中培养面向21世纪的能力、能够道德和安全地使用计算机等。各国的课程总目标如表1所示,计算机教育框架如表2所示。

表1各国课程总目标比较

总体而言,各国对信息技术课程目标的表述存在一定的共同点。从课程总目标来看,各国注重能力的发展,以及计算机在课堂之外(社会和现实世界)的应用。

从另一方面来看,各国的计算机教育框架中包含着计算机学科的理论价值及实践价值。理论价值指使用计算思维来进行思考和解决问题。这表明计算思维对于学生未来发展的价值得到了广泛的认同,是计算机科学在其他学科领域中广泛应用的核心要素(任友群 & 黄荣怀, 2018)。实践价值是指将信息技术作为工具和方式来使用,包括解决问题、协作、沟通等。同时,随着时代的发展,道德与伦理问题引起了足够的重视。各国均在教育框架里强调作为信息公民的社会责任。各个国家的计算机教育框架无不体现着计算机学科的应用价值。

表2 各国计算机框架比较

|

国家 |

一级维度 |

二级维度 |

|

美国 |

核心概念 |

计算系统 |

|

网络和互联网 |

||

|

数据与分析 |

||

|

算法和编程 |

||

|

计算的影响 |

||

|

核心实践 |

培育包容性计算文化 |

|

|

围绕计算进行协作 |

||

|

识别和定义计算问题 |

||

|

开发和使用抽象 |

||

|

创建计算工件 |

||

|

测试和提炼计算工件 |

||

|

关于计算的交流 |

||

|

澳大利亚 |

利用ICT技术进行调查 |

定义和规划信息搜索 |

|

查找、生成和访问数据和信息 |

||

|

选择并评估数据和信息 |

||

|

利用ICT技术进行创造 |

产生想法、计划和流程 |

|

|

为挑战和学习领域任务生成解决方案。 |

||

|

与ICT技术通信 |

协作、共享和交流 |

|

|

了解计算机中介的通信 |

||

|

管理和操作ICT技术 |

选择和使用硬件和软件 |

|

|

了解信息通信技术系统 |

||

|

管理数字数据 |

||

|

使用ICT时应用社会和道德协议和实践 |

识别知识产权 |

|

|

应用数字信息安全实践 |

||

|

应用个人安全协议 |

||

|

确定信息通信技术在社会中的影响 |

||

|

新加坡 |

计算机是一门科学 |

计算思维 |

|

系统思考 |

||

|

计算机作为一种工具 |

使用计算机 |

|

|

应用使用 |

||

|

社会中的计算机 |

21世纪竞争力 |

|

|

伦理&法律使用 |

然而,由于各国的文化背景存在差异,各个信息技术课程目标也有着细微的差异。例如,新加坡将“培养21世纪的人”作为国家教育的重要战略之一,因此信息技术课程的目标也会与21世纪能力框架有所关联;而美国由于存在着不同的种族和文化,因此也会在目标中强调“包容性的计算机文化”,从社会、经济、文化背景中考虑不同人群的需求,创造包容性的产品。

3.2.ICT课程内容

信息技术课程内容是围绕着其核心概念而展开的(任友群 & 黄荣怀, 2018)。对各国课程核心概念进行比较,如表3所示:

表3 各国课程核心概念比较

|

美国 |

澳大利亚 |

新加坡 |

|

计算系统 |

抽象化 |

数据与信息 |

|

网络和互联网 |

数据收集、表述和解释 |

系统与通信 |

|

数据与分析 |

规范、算法和实施 |

抽象与算法 |

|

算法和编程 |

数字系统 |

编程 |

|

计算的影响 |

相互作用和影响 |

|

美国《标准》将K-12阶段计算机科学学习分为Level-3共3个等级,Level 1根据年级分为Level 1A、Level 1B,对应的是K-5年级,Level2对应的是6-8年级, Level 3根据难度分为Level 3A、Level3B。所有学生都需要达到Level3A的水平,若学有余力的学生可以选择学习Level3B(王学男 & 林众, 2021)。

无论是哪种阶段的学习,其过程均牵涉到核心概念,核心概念对学生的早期学习以及对学生发展水平作出了要求。各核心概念下的具体细分以及要求示例, 如图1所示。

图1 美国K-12教育框架核心概念细分以及计算系统要求示例

在小学阶段,新加坡并没有设置单独的信息技术科目,但是为适应“培养未来的人”的要求,新加坡将信息技术与STEM学科相融合,在小学科学、数学、社会学习以及跨学科专题学习中都能学习到信息技术(张一鸣等, 2022)。中学阶段时,新加坡将计算机课程设置为O水准学科(O-Level),学习计算机的学生主要年级在14岁-18岁之间,在此期间,学生主要学习四大模块,分别为:数据与信息、系统与通信、抽象与算法以及编程(Singapore Examinations and Assessment Board, 2021)。

在澳大利亚,ICT课程贯穿于学生F-10阶段的培养之中。在此基础上,澳大利亚政府发布了 《ICT 能力的学习连续体(General capabilities information and communication ict capability learning continuum)》,该《连续体》延续以上的ICT能力框架,并将ICT能力框架的14个维度划分为六个等级,每个等级都体现了该元素相应的要求。该《连续体》具有一定的整体性,有利于整个基础教育阶段信息技术课程的衔接,也能为后期的评价开展提供相应的要求。

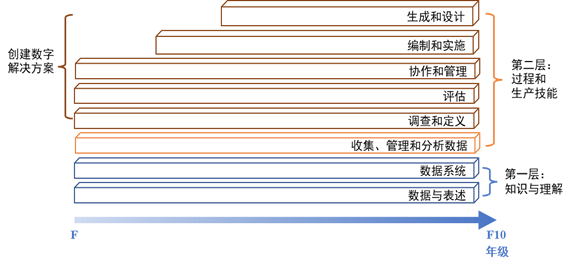

在澳大利亚国家课程中,课程核心概念为数字技术的知识和实践提供了框架。课程《数字技术》中,其学习主要包含两个方面,一是知识与理解,二是工艺和生产技能(ACARA, 2009a)。知识与理解学习内容下包括数据系统及数据与表述,过程和生产技能包括收集、管理和分析相关数据以及创建数字解决方案的一些步骤。其中,知识与理解学习的内容是贯穿整个F-10学习过程中的,而第二层内容中,由于难度的不同,编制和实施在3年级才进行学习,而生成与设计则在5年级才进行学习,如图2所示。

图2 澳大利亚《数字技术》课程内容

对各国课程的核心概念进行比较可得,各国核心概念中均包含了数据、算法两类。而今云计算技术产生了巨量的数据,对数据的挖掘和分析是面向未来的重要能力之一;算法是解决问题的有穷规则的集合。对各国的课程大纲和框架比较可得,基本上核心概念均贯穿于信息技术的学习中,信息技术的课程均是围绕着核心概念所展开的。而进一步对课程框架进行比较,发现澳大利亚的课程与美国的课程的ICT课程框架是贯穿于基础教育阶段的,各阶段间有所衔接,并且都有着明确的、可测量的要求及目标。

3.3.ICT课程实施

3.3.1 实施形态

根据任友群等人对于学科形态的分类,信息技术学科课程包括分科课程及合科课程。分科课程是将信息技术作为一门单独的学科来进行讲授,而合科课程即是将信息技术与其他相近的技术内容相结合成一门学科来进行讲授(任友群 & 黄荣怀, 2018)。根据比较可得,美国和新加坡学科形态为合科与分科并存,而澳大利亚课程形态为合科课程。

美国课程体系中包含国家建议、州级标准以及学区政策,而各州的信息技术课程设置是根据本州的情况来设定的(刘慧敏, 2020)。因此美国课程的学科形态包括分科课程和合科课程。然而,在CASTA发布的《K-12 计算机科学框架 (K–12 Computer Science Framework)》中,框架提出了三种实现计算机科学课程的范本,每种路径由小到大进行聚焦。可以根据当地计算机教学时间的不同,选择相应的路径。各路径内的例子并不是相互排斥的;许多选项可以结合起来,为计算机科学教学创造额外的途径。

新加坡在小学教育阶段,并没有单独设置计算机课程,而在中学分流阶段将计算机设置为了O水准学科。该课程从高中阶段开始提供。因此新加坡的课程形态也同样包括分科课程和合科课程。

最能够提现合科课程的特点的便是澳大利亚。澳大利亚并未专门设置ICT课程,但是其 “技术领域”下设置的“数字化技术”有力支持了学生ICT素养的提升。“数字化技术”学科中,强调学生运用和培养计算思维,进行数字化学习。学生学习指定问题,逻辑地组织和分析数据,并使用算法逻辑来解决由于经济、环境和社会因素导致的问题(ACARA, 2009c)。

此外,各个国家均非常重视ICT在其他课程中的融合。例如,在新加坡小学阶段科学大纲中,便强调了使用ICT技术在进行学生的协作及自主学习,并通过模拟工具来操作变量和推导变量间的关系(Ministry of Education, 2014)。而在美国《框架》中,也有将数学、科学和计算机科学实践融合在一起的信息技术整合案例。

在澳大利亚课程中,所有学习领域都提供了内容和背景,学生可以在其中发展和应用构成ICT能力的知识,技能,行为和性格。例如,在艺术学习领域中,学生制作作品和交流时能够应用到ICT技术从而提升ICT能力;在英语学习领域学生能够运用ICT来进行文本的可视化以及想法的表达等(甘永涛 & 何云玲, 2020)。

3.3.2 教学法与学习法

在新加坡,计算机作为一门应用学科,更强调在现实环境下边做边学。因此,所使用的教学法和活动以“适合于应用学习”为中心。此外,新加坡的信息技术课程为学生提供机会,希望学生能够通过应用学习获得21世纪的能力。教学活动主要包括:激发兴趣、提供清晰的解释、使用问题来深化学习、鼓励学习者的参与、促进合作学习(Ministry of Education, 2020)。

在澳大利亚,课程采用项目式学习,通过创设具体的问题情境,鼓励学生在实践与合作中进行学习探索(吴玥, 2020)。在每个阶段学生的项目要求不同。学生在初级阶段使用对任务进行观察和描述,并在高级阶段使用迭代的方法规划和管理数字项目。

而在美国发布的《框架》中,CASTA建议,课程应将概念和实践整合到对学生有意义的体验中,而不是仅仅关注概念。日常教学和学生活动应该将计算机科学实践与概念相互结合。此外,课程应以在社会相关和文化情境中创造创新技术机会的项目为特征。

综合上述国家的实施形态发现,基本上每个国家都重视信息技术与学科的融合。信息技术与其他学科的融合在培养学生终身发展的核心素养上将更加紧密,能够解决生活情境中真实而又复杂的问题(任友群 & 黄荣怀, 2018)。并且,各个国家均重视将概念和实践整合到对学生有意义的体验中,鼓励学生在真实情境下问题的描述和解决。

3.4.ICT课程评价

3.4.1 评价框架及内容

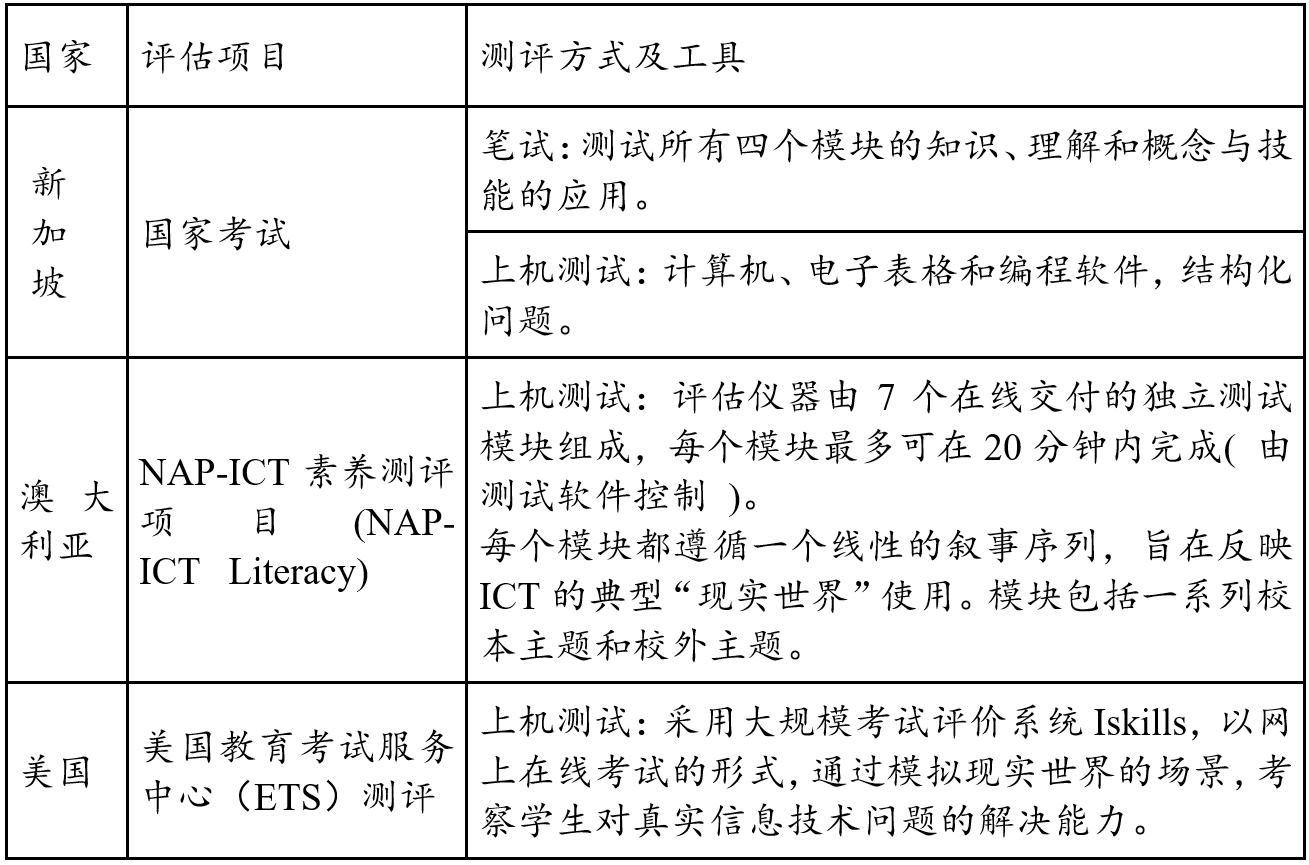

为更好地测评学生的ICT能力,澳大利亚国家评估项目(National Assessment Program,NAP)提出了NAP-ICT素养测评项目(NAP-ICT Literacy)。NAP-ICTL框架主要测评学生的5个方面的能力,分别为获取信息、管理信息、评估、发展新的理解、交流、适当使用信息和通信技术(ACARA, 2018)。

而新加坡计算机课程考试主要考察三方面的内容,分别为:1) 对基本计算技术和系统、概念、算法、技术和工具的知识和理解。2) 应用知识和理解来分析和解决计算机问题。3) 使用适当的软件应用程序和/或编程语言,开发、测试和完善解决方案。

学生可以在计算机系统中处理和加工数据,以及在处理数据时需要遵守道德。他们将通过分析和编写商业、教育、数学和科学中一系列计算问题的编程解决方案来展示解决问题的技巧。学生将能够通过设计和开发编程解决方案展示计算思维。

而在美国K-12计算机标准中,评估内容反映由框架的五个核心概念和七个实践定义的计算机科学的多个方面。美国计算机教师协会(CSTA)在评估时给出了相应的建议,即利用基于项目和基于组合的评估方法,对绩效进行真实性度量(CSTA, 2016a)。即便是在评估以编程为重点的内容时,除了要评估学生写程序的能力外,还应该评估他们对产品意义间的沟通和开发过程的能力,包括成员之间的协作。

3.4.2 评价工具及方式

从评价方式来看,常用的总结性评价方式为纸笔评价和上机测试。纸笔测试和上机测试适合不同的评价内容和需求,上机测试更适合问题的解决以及技能类测试,而纸笔测试更适合理解和概念技能的应用。美国和澳大利亚均使用了上机测试的方式对学生能力进行测评,而新加坡则是两者结合对学生能力进行评估。

从三国之间的考试取向来看,三国之间均注重“现实世界”的问题,通过对现实情境的模拟,考察学生在面向社会的问题解决能力。各国测评方式及工具如表4所示。

表 4各国测评方式及工具

4.对我国ICT课程改革的启示

研究发现,各国对ICT课程的规划安排均体现了时代要求,强调计算思维,注重学生能力的发展。目前我国的信息技术课程正在有序地逐步地发展,从各国信息技术课程方案中汲取亮点,有助于优化我国信息技术课程,更有效地为社会培养合格的信息公民。

4.1.聚焦核心概念,注重课程整体衔接

纵观美国和澳大利亚,其不仅有着整体的信息技术课程框架,而且对学生某个年级应达到的水平做了详细说明。难度循序渐进,注重其衔接的整体性的同时,达到的水平目标都是具体可测量的。

2022年4月,教育部印发义务教育信息科技课程标准(2022年版)(中华人民共和国教育部政府门户网站, 2022)。其中规定“义务教育信息科技课程为高中阶段信息技术课程的学习奠定基础”(中华人民共和国教育部, 2022)。这要求我们要聚焦核心概念,保持课程的连贯性,注重目标的客观性和可测量性,引导学生对信息技术形成连贯的认知,从而系统提升ICT素养。

4.2.聚焦信息社会,注重全面能力发展

随着大数据、云计算等新技术的产生,信息社会对公民提出了更高的要求。传统的以知识为中心的教学已经满足不了当代的教育需求。教育的功能目的应跟随时代发展作出转变。课程的价值取向也应从之前的知识为取向转变成以能力为取向。三个国家的测评框架均是对学生的能力作出要求,要求学生具备适应信息社会的能力。因此,课程的设计应该将视角转向信息社会,关注信息社会。

此外,计算机这门学科其实不应该以仅培养学生的计算机能力为目标,也要专注于其余适合未来发展的能力与品质的培养,如批判性思维、协作能力、好奇心、信心、毅力。如新加坡的课程框架,其对标的是21世纪能力和学生成果框架。《澳大利亚课程:数字技术》与《国家行动纲领-信息和通信技术素养》( NAP- ICT literacy )中的评价标准有着共同的核心,即通过数字解决现实问题。我国的学科核心素养的目的是增长中国学生发展核心素养,在培养时也要注意相应的教学法,帮助学生其他能力的发展。

4.3.聚焦计算思维,注重课程实用价值

根据周以真的定义,计算思维是运用计算机科学的基础概念进行问题求解、系统设计,以及人类行为理解等涵盖计算机科学之广度的一系列思维活动。计算思维是计算机科学的基础,计算机课程是计算思维培养的重要路径,计算机课程应聚焦于计算思维的培养。

计算机学科作为一门综合性极强的学科,其实用价值并不仅存在于计算机及信息化设备中,而是更多地存在于生活中。学生除了学习如何将计算机作为工具来进行使用,也需要在生活中使用计算思维来解决社会相关问题。如澳大利亚课程的要求中便要求学生能够“创建考虑经济,环境和社会因素的数字解决方案”。因此,要注重计算机学科的实用价值,将信息技术与学生的生活与实践紧密结合,让学生进行现实意义中的情境学习。

4.4.聚焦能力基础,注重多样精准评价

对三国的评价体系进行比较可得,其均具有考核的体系要与目标相一致、聚焦学生的能力基础、以问题解决为中心、多种方式相结合等特点。学生在信息技术课程后习得的知识、技能与情感,都需要在高质量的教育评价体系中实现。因此,信息技术课程的评价需要设立具体可测量的目标框架,以多种评价手段、多类评价方式、多方面评价目标相结合,精准全面评价学生的学业成果。

参考文献

甘永涛 & 何云玲. (2020). 澳大利亚全国课程F-10中的ICT能力培养及其启示. 教学与管理, 12, 115–118.

刘慧敏. (2020). 中小学ICT课程的英、美、日比较研究 [硕士, 华中师范大学]. https://doi.org/10.27159/d.cnki.ghzsu.2020.002649

任友群 & 黄荣怀. (2018). 普通高中信息技术课程标准(2017年版)解读[M] (2018 本).

王学男 & 林众. (2021). 美国《CSTA K—12计算机科学课程标准(2017年修订版)》的解读与启示. 课程.教材.教法, 41(04), 138–143. https://doi.org/10.19877/j.cnki.kcjcjf.2021.04.021

吴玥. (2020). 澳大利亚中小学ICT素养课程研究. 世界教育信息, 33(08), 64–70.

张一鸣, 董贝贝, 向金, & 白欣. (2022). 融合信息技术的新加坡STEAM教育经验与启示. 中小学数字化教学, 01, 92–95.

中华人民共和国教育部. (2022). 义务教育信息科技课程标准(2022年版). 北京师范大学出版社.

中华人民共和国教育部政府门户网站. (2022, 四月 8). 教育部关于印发义务教育课程方案和课程标准(2022年版)的通知—中华人民共和国教育部政府门户网站. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202204/t20220420_619921.html

中华人民共和国中央人民政府. (2006). 2006—2020年国家信息化发展战略. http://www.gov.cn/test/2009-09/24/content_1425447.htm

朱益明 & 顾凤佳. (2017). 教育信息化发展的国际性政策及其特点. 电化教育研究, 38(08), 37–43. https://doi.org/10.13811/j.cnki.eer.2017.08.006

ACARA. (2009a). Digital Technologies (Version 8.4) | The Australian Curriculum (Version 8.4). https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/technologies/digital-technologies/

ACARA. (2009b). General capabilities information and communication ict capability learning continuum.

ACARA. (2009c). Information and Communication Technology (ICT) Capability. https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/general-capabilities/information-and-communication-technology-ict-capability/

ACARA. (2018). NAP Sample Assessment ICT Literacy. https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2018-12/apo-nid210516.pdf

CSTA. (2016a). K–12-Computer-Science-Framework. K-12 Computer Science Framework. https://k12cs.org/wp-content/uploads/2016/09/K%E2%80%9312-Computer-Science-Framework.pdf

CSTA. (2016b). Standards | Computer Science Teachers Association. https://www.csteachers.org/Page/standards

Ministry of Education. (2014). Science Syllabus Primary. https://www.moe.gov.sg/-/media/files/primary/science-primary-2014.pdf?la=en&hash=02143C5C1BE89EA5F03F3A760E3EB74BC162D2C3

Ministry of Education. (2020). O-LEVEL COMPUTING SYLLABUS. https://www.moe.gov.sg/-/media/files/secondary/syllabuses/science/2021-o-level-computing-teaching-and-learning-syllabus.pdf?la=en&hash=97664CCD32150313F468C90BD40FBBE0F28384C6

Singapore Examinations and Assessment Board. (2021). Singapore–Cambridge General Certificate of Education (Ordinary Level)(2023)-Computing(Syllabus 7155). https://www.seab.gov.sg/docs/default-source/national-examinations/syllabus/olevel/2023syllabus/7155_y23_sy.pdf